"…Navegábamos mar adentro durante muchas horas, y tan lejos llegábamos que no se veía nada más que agua y cielo", contaba Antonio mientras su mirada se escapaba hacia el mar, que se extendía frente a él apacible y veteado de espuma blanca.

Amanece en la localidad de Castell de Ferro

Una buena historia puede aguardarnos en todo momento y lugar disfrazada de un día cualquiera, un sitio más o una persona aparentemente corriente. El relato de hoy no transcurre entre campos, valles y cumbres, sino en la uniforme inmensidad del mar; no está, como otros, impregnado del olor dulce a tierras de cultivo y arroyos de montaña, pero a cambio viene envuelto en una refrescante brisa saturada de bruma, de algas y de sal.

Ocurrió el pasado mes de julio -un día cualquiera- en Castell de Ferro, un pueblo pequeño, de tradición marinera, que todavía conserva el ambiente relajado y familiar que gusta a muchos para descansar. Tras un agradable día de playa, nos preparábamos para salir a cenar cuando un inesperado bullicio nos llevó a asomarnos a la terraza. Nos sorprendió un espectáculo encantador. El sol ya se había puesto, y sobre un mar que había adquirido un increíble color como de plata vieja navegaba, muy cerca de la orilla, una breve procesión de barquitos pesqueros. El primero llevaba en su cubierta una imagen dorada, y tras él iba otro desde el que se disparaban bengalas de colores; varios botes y barcas más los seguían a corta distancia, mientras hacían sonar alegremente sus sirenas. Los veraneantes, desde la arena, aplaudían y gritaban "¡Guapa! ¡Guapa! ¡Viva la Reina del Mar!" mientras el pequeño cortejo avanzaba paralelamente a la playa; algunos se santiguaban ante el avance de la comitiva. Entonces caímos en el por qué de aquella celebración. ¡Claro! Era dieciséis de julio, día de la Virgen del Carmen, la patrona de las gentes del mar y también del pueblo de Castell de Ferro.

La pequeña procesión marítima recorrió la playa de un extremo al otro, en ambos sentidos

Vídeo

{youtube}x_3HpvCoAqk|560|315|0{/youtube}

Salimos luego. Las calles de Castell de Ferro se habían engalanado con luces de colores y banderines, y estaban plagadas de locales y veraneantes que esperaban la llegada de la procesión desde el mar, mientras un castillo de fuegos artificiales iluminaba toda la playa. En el momento en que la barca que portaba la imagen tocó tierra, la banda de música de Gualchos-Castell de Ferro -compuesta por un grupo de chicos y chicas que tocaban muy bien- atacó los compases de una solemne marcha, mientras los mozos de la Hermandad Nuestra Señora del Carmen levantaban la imagen sobre su trono dorado, cuajado de flores, dando así comienzo a la procesión terrestre que recorrería todo el centro del pueblo.

Un castillo de fuegos artificiales llenó el cielo de colores. Al momento comenzó la procesión que llevaría a la patrona de los marineros por las calles del pueblo

Ciertamente, conmovía la intensa devoción con la que honraban aquellas gentes a su virgencita marinera, la misma que fue arrojada al mar en los tiempos de la Guerra Civil y amorosamente rescatada del fondo por los pescadores, que se encargaron de su posterior restauración y devolución a la Iglesia Parroquial. Mientras el animado cortejo -compuesto por damas de mantilla, autoridades locales, trono, banda de música, coro y fieles que seguían los pasos de la imagen- se internaba por las calles del pueblo, nosotros nos dirigimos hacia la playa, ya mucho más tranquila, para ver de cerca la barca que había llevado la imagen. La encontramos varada en la arena, con su pequeño casco limpio y reluciente, pintado de rojo y blanco. Fue entonces cuando advertimos la presencia de Antonio.

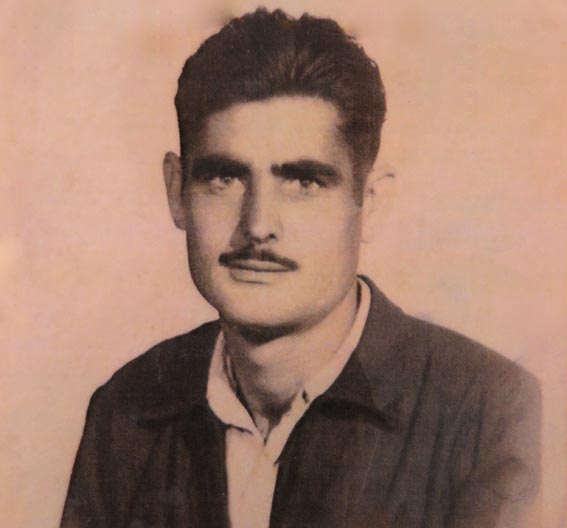

Estaba sentado tranquilamente cerca de la playa, en silencio y con la cara vuelta hacia el mar que, invisible en la negrura de la noche, hacía notar su proximidad por el frescor de la brisa y el rumor del oleaje. Era un hombre de edad ya, pulcramente vestido y afeitado, con un elegante bigote recortado a la antigua que le daba un aire muy distinguido. Algo en su apostura revelaba que estábamos ante un auténtico hombre de mar. Nos acercamos a él y, tras unos minutos de agradable conversación -durante los cuales nuestra sospecha quedó confirmada- quedamos en vernos otra vez para continuar con esa charla y aprender un poquito sobre el oficio al que este hombre había dedicado su vida entera: el de pescador.

Antonio nos aguardaba entre los barcos de la orilla

Antonio nos aguardaba entre los barcos de la orilla

A la mañana siguiente lo buscamos entre los barquitos de pesca que hay varados frente al paseo marítimo del pueblo. Allí estaba Antonio, esperándonos, puntual como un reloj e impecable con su camisa a cuadros celestes y una gorra a juego, sin perder ni un ápice de la galanura que debió tener de joven. Llevaba puestas unas gafas de sol que se quitó educadamente para saludarnos; sus ojos, que se plegaron en mil arrugas cuando Antonio esbozó una sonrisa, eran de color gris acerado, templados y firmes como el mar que teníamos delante.

Antonio López Oliveros, alias Antonio Añoño

La barca que paseaba a la Virgen del Carmen es propiedad de la familia de Antonio

Después de presentarse debidamente -"Me llamo Antonio López Oliveros, aunque aquí todos me conocen como Antonio 'Añoño' y también 'Papica', que es como me dice mi familia"-, pasó a mostrarnos sus cinco barquitos, de uno en uno y por sus nombres. "Los barcos han de tener su nombre propio, igual que las personas, porque se les coge cariño como a las personas", afirmaba. Se compraron hace unos veinticinco años en los astilleros de Garrucha, en Almería, y todos fueron de su propiedad hasta que se jubiló; ahora pertenecen a sus nietos, pues el oficio de pescador, que Antonio heredó de su abuelo, continúa muy vivo en su familia.

Háblame del mar, marinero…

Antonio Añoño comenzó entonces su relato con voz profunda, suave y reposada, de auténtico hombre de mar. Nieto, hijo, padre y abuelo de pescadores, nació en Castell de Ferro hace ochenta y siete años, en el año 1930. Era entonces Castell un humilde barrio de pescadores -"Esto era nada, cuatro casas con los barcos en la puerta"- que dependía para casi todo de la vecina localidad de Gualchos, a cuyo término municipal continúa perteneciendo hoy. Todos los vecinos, absolutamente todos, vivían del mar -de la mar, al decir de pescadores y marineros-. Antonio, junto a su padre y sus tres hermanos, habitaba en una modesta casita que ya no existe, muy cercana a la playa. Tuvo siempre la pena de no conocer a su madre: ella murió cuando él tenía sólo un año y medio. "Ni fotos de ella he llegado a ver siquiera, porque éramos pobres y no había casi ni para comer, ¡cómo iba a haber para hacerse fotos…! Lo único que vi suyo, cuando era chico, fue una trenza de pelo así de larga" -y hacía un amplio gesto con las manos- "que mi padre tenía guardada en un baúl".

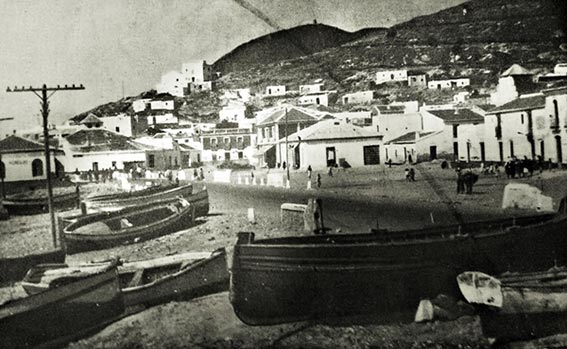

Imágenes de Castell de Ferro a mediados del siglo XX. Fotografías, archivo de Eloy Álvarez Martín

Su padre no quiso casarse de nuevo, por lo que desde muy pronto todos, padre e hijos, solían salir juntos a la mar. Antonio recuerda la primera vez que fue a pescar; tenía trece años y era tan menudo que se metía, para no estorbar en la cubierta, dentro de un tonel de madera que su padre llevaba en la barca. Allí se enroscaba y dormía hasta que lo llamaban para ayudar a poner los cebos, a alumbrar con el farol, a tirar de las redes o a recoger los peces. El barco de su padre era pequeño y no tenía motor, sólo una vela y un par de remos, como la mayoría de las embarcaciones pesqueras de la época.

Pero, antes de eso, el pequeño Antonio ya se había hecho a la mar: fue durante la famosa "Desbandá" -él tenía entonces nueve años- en la que varios miles de personas intentaron escapar del avance de las tropas franquistas, a lo largo del camino que separa Málaga de Almería. Su familia también huyó despavorida, navegando durante toda una noche en la barca de su padre en completa oscuridad -para no ser avistados por los aviones bombarderos y los buques de guerra que asediaban a los prófugos- hasta llegar a Almería, ciudad que encontraron desbordada por tantos y tantos como iban llegando. A los pocos días, cuando los ánimos de todos se calmaron un poco, la familia de Antonio decidió volver a Castell, pues no imaginaban otro lugar mejor para vivir que su pueblo, a pesar de todo.

Las mamparras, como la del padre de Antonio, eran un tipo de barca sin motor y con mástil de madera para una sola vela. Playa de Castell, mediados del siglo XX. Fotografía, archivo de Eloy Álvarez Martín

Qué tiempos tan difíciles, los que llegaron cuando terminó la Guerra Civil. Había tanta hambre que un simple trozo de pan era un lujo para cualquiera. "Comíamos nada más que pescado, algarrobas, higos, migas, muy poca cosa", decía Antonio. "Todos los días después de pasar la noche entera en la mar veníamos a la casa y nos hacíamos en el fuego unas migas con sardinas asadas, y luego un café de cebada, eso era lo que había y mucho era, porque otros no tenían ni siquiera eso". Antonio hablaba mientras su voz de barítono se mezclaba con el suave oleaje del mar que, como una banda sonora perfecta, ponía música al relato del anciano pescador, mientras de su boca brotaban palabras extrañas -términos comunes en el lenguaje marinero- que desconocían por completo nuestros oídos de gente de tierra adentro.

"Montábamos en nuestro barco y nos adentrábamos en la mar durante horas y horas, hasta que sólo se veía alrededor agua y tierra, sólo el mar y el cielo, y no se escuchaba más que el golpeteo de las olas contra el casco. Y debajo de nosotros ¡sabe Dios! Cientos y cientos de metros de profundidad; aquello era mejor no pensarlo hasta que te acostumbrabas, porque si no, echabas a correr. Eso era cuando cogíamos el camino a la isla de Alborán en busca de tintoreras, marrajos, aguja y peces zorro, que todo eso se come y está bueno. También salíamos en barcos más grandes a por calamares, caballas, bogas y cosas así; toda la noche la pasábamos calados en alta mar, a muchas millas de tierra, tirando las redes, calando palangres y montando guardia por turnos para que siempre hubiera alguno vigilando; alumbrándonos con faroles de gasoil y con los chaquetones de paño cerrados hasta las orejas porque en la mar hace mucho frío de noche… pero si la cosa se daba bien y volvíamos con las redes llenas, todo eso merecía la pena".

Castell de Ferro desde el mar, mediados del siglo XX. Fotografía, archivo de Eloy Álvarez Martín

Castell de Ferro desde el mar, mediados del siglo XX. Fotografía, archivo de Eloy Álvarez Martín

Le preguntamos si se pasaba miedo estando embarcado, y no dudó en su respuesta: sí. Lo que más temían los marineros y pescadores de antes era la "boria", que en argot marino quiere decir niebla. La niebla, densa y blanca, que tamiza cualquier objeto hasta hacerlo desaparecer, ocultando estrellas, línea de costa y faro que pudiesen servir de guía; desdibujando incluso hasta el límite entre el agua y el cielo y creando peligrosos espejismos, capaces de desorientar por completo al marinero más avezado. Entonces las embarcaciones no llevaban, como ahora, sofisticados aparatos de sonar y localización por satélite que los guiasen cuando la visibilidad era nula; por carecer, carecían hasta de sirenas. La única forma que tenían los pescadores de indicar su presencia a otros navegantes era soplando fuertemente a través de una caracola, que emitía un penetrante sonido gracias al cual evitaban los peligrosos choques en el mar. "La boria es más mala que la tormenta, que yo he visto morir compañeros por su culpa", decía Antonio. "La tormenta la puedes capear, porque si vienen golpes de mar se navega despacio, procurando que la proa del barco no cabecee para que no entre el agua, pero la boria, como te pille descuidado, ¡ay! Te pierde en el mar o te hace chocar con cualquiera que ande navegando cerca, y adiós".

Después de una intensa jornada de pesca había que sacar la embarcación del agua. Fotografía, archivo de Eloy Álvarez Martín

Y continuaba narrando infinidad de anécdotas: días buenos y malos, distintas técnicas de pesca, encuentros con pesqueros de otros países -incluso con barcos de guerra- que iban de paso por el Mediterráneo. "Para ser buen marinero hay que entender mucho de viento. Hay tres clases de vientos: el menor, el de media vela y el de vela entera, que cuando era muy fuerte rompía los mástiles, que eran de madera. Entonces, con sogas y cuerdas, íbamos soltando más o menos vela, según se veía, para evitar que el palo y la vela se hicieran polvo".

Antonio Añoño se hizo mayor en el mar, convirtiéndose en un guapo muchacho. Cuando contaba veinticuatro años se casó con su novia, Carmen -un nombre muy marinero- de veintiuno, con la que tuvo cinco hijos y compartió muchos años de felicidad plena. Pero la mala suerte quiso que Antonio enviudase a los cincuenta y cinco años. "Yo he heredado a mi padre en esa suerte al quedarme viudo joven, como él, y tampoco he querido otra mujer, porque mi Carmen era para mí lo más grande que había". Su vida, pues, continuó centrada en la mar, en su pueblo y, por temporadas, emigrando a la costa catalana para embarcar en los grandes buques pesqueros y ganar algo más de dinero. "Aquí en Castell cada vez había menos vida para los pescadores. Las cosas fueron cambiando, la pesca no era suficiente y muchos compañeros emigraron con sus barcos a puertos más grandes, sobre todo a la costa catalana. Yo mismo tengo allí familia".

Antonio López Oliveros

Castell de Ferro, efectivamente, estaba cambiando. Empezaron a llegar los primeros veraneantes y los castellferreños atisbaron la posibilidad de ganarse la vida con trabajos menos sacrificados que el de pescador -en restaurantes, alojamientos y comercios, por ejemplo-. Aun así, cuando Antonio se jubiló, sus dos hijos mayores continuaron con el oficio, aunque con el tiempo también terminaron abandonando esa actividad. "Uno puso una pescadería y el otro vendió el barco y compró tierras para poner invernaderos, porque ya no le traía cuenta pescar: aquí hay pocos peces y hay que trasponer muy lejos; eso gasta gasoil, sale más caro, y como no hay garantías de traer buena pesca, y que luego encima se venda por muy poco porque el dinero se queda en manos de los intermediarios, pues lo dejaron."

Antonio con uno de sus sobrinos delante de uno de sus barcos; arriba, con un amigo arriero que después iba vendiendo el pescado por los pueblos

No obstante, a pesar de que los tiempos que corren no son buenos para el oficio de pescador, la familia de Antonio Añoño sigue siendo esencialmente marinera. En la actualidad continúan con la tradición cuatro de sus once nietos, que son quienes se han quedado con los barquitos varados en la orilla. Ya no dependen económicamente de la pesca, pero salen con frecuencia por el puro placer de navegar y porque, sin duda alguna, es algo que llevan en la sangre -cinco generaciones de esforzados pescadores corren por sus venas-. Aunque no salgan a diario ni se adentren en el mar más de seis o siete millas marinas -unos catorce o quince kilómetros-. Afortunadamente no les obliga la necesidad, como obligó a sus predecesores.

Tuvimos luego la suerte de acompañar a uno de los nietos de Antonio, Adrián López Villegas, después una noche de pesca que no se dio del todo mal. Al día siguiente, temprano, mientras observábamos cómo trabajaban sus barcos desde nuestra terraza, Adrián nos envió un mensaje por WhatsApp -¡tiempos modernos!- avisando que ya iban camino de tierra. Corrimos entonces al lugar en el que desembarcarían con las capturas de esa noche.

Los barquitos de Adrián faenaban, ya con luz del día, muy cerca de la costa

Primero llegó uno…

Y atracó en la orilla

Después llegó el otro…

Y atracó también en la arena, junto al primero

A continuación Adrián y sus ayudantes fueron bajando en cajas el pescado recién capturado para llevarlo a la pescadería que regenta la familia, en el mismo Castell

La popa del barco, con las redes llenas de peces. Adrián, sonriente a pesar del cansancio, iba recogiendo con cuidado el pescado de entre las redes

Lo siguiente fue sacar los aparejos para su repaso y limpieza, y colocarlos ordenadamente en un montón

Por último, con ayuda de un motor desde tierra, sacaron los barcos del agua para dejarlos varados en la arena, hasta el siguiente día de pesca

Vídeo

{youtube}gf4kKbs578A|560|315|0{/youtube}

En la playa de Castell de Ferro ya quedan pocas embarcaciones, redes, maromas, cuerdas y nazas; ahora conviven con las sombrillas de playa y las hamacas de los veraneantes, aunque este lugar se esfuerza por no perder la esencia del pueblo marinero que fue. Lo último que nos dijo Antonio Añoño fue que no se quiere ir de allí. Ya con ochenta y siete años, feliz y con una salud aceptable, con sus cinco hijos, once nietos y doce bisnietos cerca de él, pasa sus días tranquilo, yendo y viniendo -de su casa a la playa, y de la playa a su casa- cerca del chiringuito que regenta su familia, junto a la arena donde reposan los barcos.

Aunque sigue siendo un pueblo tranquilo, Castell de Ferro ha cambiado mucho en los últimos años y continuará haciéndolo, porque es un proceso inevitable

Caía la tarde y se acercaba ya la hora de irnos. Antonio López Oliveros, Antonio Añoño -Papica para su familia-, el experimentado pescador, jubilado de la mar pero no de la vida, oteó sabiamente el horizonte, oliendo la sal desde la arena, y comentó con nosotros una vez más el estado de la mar, la misma que tantas veces le vio salir y volver desde esa playa, con sol o con lluvia, a bordo de su barco. Luego se metió las manos en los bolsillos y guardó silencio, con la mirada perdida en la lejanía, azul de añoranza, antes de despedirse de nosotros e irse despacio -como si no quisiera alejarse de la orilla del mar- camino de su casa, seguramente a seguir recordando. Con su marcha termina, sin más, este sencillo relato marinero.

La visión de un bello mar en calma nos sugiere, a la mayoría, días de descanso y diversión. Pero, ¿qué ven los pescadores y los marineros cuando miran al mar? Puede que otras muchas cosas: una forma de vida -una forma de muerte, a veces-, una inevitable prolongación de su hogar y su familia -"une mucho a los compañeros, la mar"-, una parte incluso de ellos mismos… Aquel dieciséis de julio era, a priori, un día cualquiera. Sin embargo una interesante historia nos estaba aguardando, escondida tras la silueta de un anciano pescador: la de nuestro amigo Antonio Añoño.

Escrito por Mariló V. Oyonarte

Fotografías y videos: José Luis Hidalgo y Mariló V. Oyonarte