Pastor por obligación, agricultor por devoción, tesorero de viejos usos, afamado cabañuelista, ecologista convencido… un alpujarreño de pura cepa nos abre las puertas de su casa.

La aldea de Capilerilla, asentada en la falda sur de Sierra Nevada

"Al sur de Granada se divisa una cordillera montañosa conocida como Sierra Nevada debido a que a lo largo de todo el año permanece cubierta de nieve (…) Al atravesar ese extenso territorio se alcanza una remota comarca conocida como La Alpujarra". Más o menos de este modo comenzaba el hispanista Gerald Brenan su libro "Al sur de Granada". Y más o menos así comienza también esta sencilla historia, que tiene como protagonista a Eugenio y a la pequeña aldea alpujarreña donde ha transcurrido toda su vida: Capilerilla.

Quedan todavía comarcas donde la población es tan escasa y vive tan dispersa que los pueblecitos que las integran van cogidos de la mano para alcanzar mayor entidad social, política y económica. Es lo que ocurre con La Taha, en la Alpujarra granadina, constituida por siete pequeños núcleos urbanos: Pitres, Capilerilla, Mecina, Mecinilla, Fondales, Ferreirola y Atalbéitar. Los siete conservan una encantadora simplicidad -casi rayana en el primitivismo- que retrotrae a otra época: acequias de careo en pleno uso, huertas aterrazadas primorosamente labradas, ganado pastando por idílicos alrededores y casitas humildes, como de Portal de Belén, de "terraos" y ventanas donde florecen todo el año el jazmín, el geranio y la buganvilla.

Capilerilla es un rústico conjunto de casas blancas en forma de cubo arracimadas junto a unos fértiles bancales de cultivo. Se encuentra muy cerca del turístico Barranco del Poqueira, pero, a diferencia de aquél, en Capilerilla da la sensación de que el tiempo ha decidido ir mucho más despacio, llegando incluso a detenerse. Para llegar a ese bucólico rincón basta simplemente con seguir adelante por la carretera que conduce de Granada a la Alpujarra, hasta tomar su correspondiente desvío. Pero nosotros dejaremos el asfalto a un lado, porque hay una forma mucho mejor de ir a Capilerilla: se trata de recorrer a pie el ancestral camino de herradura que lo unía con Pitres y con otros pueblos de la Alpujarra, muchos años antes de que llegasen a esa comarca las carreteras. Es un breve y bello recorrido repleto de encanto, que transcurre bajo las copas de castaños y nogales centenarios, a la orilla por cierto de una histórica acequia cuyo origen se remonta a tiempos de los árabes, como tantas otras que surcan esa comarca.

El sendero discurre bajo una cúpula de castaños centenarios; a la derecha, la acequia que lo acompaña

El camino asciende poco a poco, entre huertas y bancales, hasta alcanzar el núcleo urbano, formado por poco más de una decena de viviendas típicas de la Alpujarra, de tejado plano cubierto con launa y toscos muros de piedra encalada. Al poco de salir al paso las primeras casas de Capilerilla tomamos la calle principal, que avanza entre típicos "tinaos" y viviendas que no han perdido ni un ápice de su autenticidad. Casi se diría que algunos rincones no han debido cambiar nada en el último siglo; tan sólo la presencia de los cables de la conducción eléctrica y algunas modernas antenas de televisión -concesiones inevitables al progreso- delatan que a Capilerilla también ha llegado el siglo XXI.

Las primeras construcciones de la aldea brindan una silenciosa bienvenida

Nosotros visitamos el lugar recientemente, durante un soleado fin de semana del mes de diciembre. En la vía principal del pueblo el silencio y la calma eran casi totales; hasta el aire parecía inmóvil, como cuajado en el ambiente. A nadie vimos caminando por las calles, salvo a un perrillo solitario que cruzó presuroso delante de nosotros, como si tuviese que acudir a una cita ineludible. A derecha e izquierda se levantaban, unas junto a otras y lindando entre sí por tapias y huertas, una hilera de casas típicas de la zona. Nos fijamos especialmente en una de ellas: desde fuera daba la impresión de ser anchurosa y se la veía bien conservada.

La vivienda estaba estructurada según los antiguos patrones de la casa de campo alpujarreña: en la planta baja, un espacio dedicado a corrales para el ganado, almacén de grano y alimentos y lagar para hacer vino -costumbre muy arraigada en esa zona-; la planta superior se destinaba a la vivienda familiar, propiamente dicha. En la casa había un amplio balcón, y en el balcón un hombre menudo que observaba la calle y nos saludaba alegremente con la mano: era nada más y nada menos que Eugenio, el habitante más anciano de Capilerilla y uno de los más mayores de toda La Taha. Desde ese balcón se domina una preciosa panorámica que se extiende ladera abajo, desde su calle y los sembrados más próximos, por encima de la Sierra de la Contraviesa, hasta el mar Mediterráneo y la costa de África.

Eugenio nos esperaba sonriente, asomado a su balcón

Eugenio nos invitó a pasar a su casa. Es un hombre muy sociable, se nota que le gusta hablar con la gente. Antes de entrar nos enseñó muy orgulloso los corrales donde guarda sus cuatro cerdos -que ya están "a punto de caramelo" para la matanza de este año-, sus dos mulas, sus gallinas y sus nueve cabrillas. Aunque vive en un lugar muy tranquilo, Eugenio está acostumbrado a mostrar su casa y su forma de vida a todo aquel que las quiere conocer de primera mano, pues este hombre es considerado en su comarca -e incluso fuera de ella- casi como una institución, y han sido muchas las visitas que ha recibido, incluso de periodistas de distintos medios -radio, televisión y prensa escrita- que han acudido a Capilerilla para interesarse por su actividad como cabañuelista. Acto seguido, y ya desde el salón de su casa, en la que lleva viviendo más de medio siglo, Eugenio se sentó y nos invitó a hacer lo propio para contarnos cómo ha sido su vida.

Eugenio Salguero Quirantes

Eugenio Salguero Quirantes nació en el mismo Capilerilla -"¡eso dicen, porque yo era muy chico para acordarme!", comenta con un acusado sentido del humor- el trece de febrero del año 1930. Está, por lo tanto, a punto de cumplir ochenta y ocho años. Era una Capilerilla muy distinta a la de ahora; una aldea que bullía plena de actividad y estaba habitada por más de cien personas. Él era el mayor de seis hermanos; de su primera infancia no destacó más que la vida en Capilerilla era buena, así a grandes rasgos -"sin parar de trabajar, pero tranquila"- hasta que cumplió los siete años y comenzó la Guerra Civil; entonces su apacible existencia, como la de todos, dio un giro de ciento ochenta grados. Como en tantos lugares, durante el avance de las tropas franquistas y la retirada del ejército republicano se sucedieron intensos bombardeos -incluso en aquella pequeña aldea- que arrasaron la mayoría de las casas. Mientras el padre luchaba en el frente, la madre y sus seis hijos tuvieron que huir del pueblo para no perecer; se pasaron tres años refugiándose donde podían: en un pajar de Soportújar; en la cuevas del Conjuro; en Granada, en casa de un pariente de su madre… cuando terminó la guerra pudieron volver a Capilerilla, donde habían aguantado valientemente sus abuelos por no abandonar la casa y las tierras. ¡Y menos mal! Ellos los acogieron en su casa -que era de las pocas que se mantenían en pie- y sacaron adelante a toda la familia gracias a las patatas, el maíz, las habichuelas y lo poquillo que podían cultivar en sus hazas. Fue una época indeciblemente penosa en la que la gente, literalmente, moría de hambre; se pasaba tanta necesidad que a los hinojos del campo les llamaban "los salvavidas", porque quienes no tenían otra cosa mejor se los comían de todas las formas posibles.

Eugenio (el más mayorcito) junto a su madre, Carmen, y varios de sus hermanos, año 1935, y Eugenio durante su servicio militar

El pequeño Eugenio sólo fue quince días a la escuela del pueblo. Bueno, mejor dicho, fueron quince noches. Fue justo tras la guerra: ya había cumplido los nueve años y, como todos los niños de la época, a esa edad tenía que trabajar y aportar algo su casa. Entonces sólo acudían a las clases del maestro los chiquillos menores de nueve años, que por ser pequeños estaban exentos de ayudar a las faenas del campo o con los animales. Era cuando caía la tarde y los niños más mayores volvían de pastorear o labrar, cuando les tocaba el turno de aprender algo a ellos también. Eugenio acudía a sus clases de buena gana, pero a las dos semanas de empezar el maestro se puso enfermo, y para cuando el buen hombre se recuperó, Eugenio ya tenía otras faenas: su padre lo puso a pastorear un rebaño de setenta ovejas. "Ésa fue mi escuela", contaba Eugenio. El chico creció y se convirtió en labrador y pastor. Llegado el tiempo hizo su servicio militar en Granada y luego se echó novia, una muchacha que también era de Capilerilla, Isabel, con la que se casó en Pitres en 1957, justo el día antes de cumplir los veintisiete años. El joven matrimonio se quedó sin foto de bodas porque, sencillamente, no había ningún fotógrafo en aquel lugar tan apartado.

Isabel y Eugenio tuvieron dos hijos. Al principio se conformaron con la vida en Capilerilla, pero llegó la época de la emigración; muchos de sus vecinos se fueron del pueblo para buscar un futuro más próspero en las ciudades y Eugenio, observando que a otros no les iba mal, también quiso probar suerte. Dejó a su mujer y sus dos hijos -muy pequeños entonces- en el pueblo y se marchó, primero a Barcelona y después a Alemania. Estuvo trabajando en una fábrica durante casi tres años; allí se encontraba a gusto y ganaba bastante dinero. Pero la mala suerte quiso que, allá en Capilerilla, la pobre Isabel cayese enferma, así que Eugenio volvió a su hogar para cuidar de ella. Con los ahorros que había hecho reformó su casa de arriba a abajo y se dedicó plenamente a su familia, pero Isabel, por desgracia, no se recuperó y, tras una larga enfermedad, falleció en el año 1977. Eugenio y sus hijos quedaron al amparo de su suegra; los niños crecieron y él volvió a dedicarse en cuerpo y alma al campo y al ganado, porque en Capilerilla no había otra opción.

Eugenio durante su estancia en Barcelona

La vida era agradable en Capilerilla; los vecinos eran gente era amistosa y todo en la pequeña aldea funcionaba como un reloj. Había mucho ganado por todas partes -cabras, ovejas, vacas, cerdos, gallinas, conejos…-; cada familia labraba amorosamente sus terrenos y, si un miembro de la comunidad enfermaba, sus vecinos se encargaban, por turnos, de cultivar sus hazas y de cuidar de su familia y sus animales hasta que el enfermo estuviese mejor. Las comidas variaban poco, pero los productos eran de total confianza, frescos y naturales, "¡como criados por nosotros mismos, qué se puede decir! Si la comida de ahora tuviera la calidad de entonces, viviríamos todos hasta los cien años" afirmaba Eugenio, con un leve deje de añoranza.

Eugenio junto a Isabel y sus dos hijos, Mari Carmen y Manuel

Un momento durante la conversación

Los años fueron pasando; los hijos de Eugenio se casaron y se marcharon a Cataluña, donde se establecieron con sus familias. Sin embargo Manuel, el hijo menor, regresó poco tiempo después: prefería vivir en Capilerilla y continuar el modo de vida de sus padres y sus abuelos, y allí sigue con su mujer, Encarna, y sus dos hijos. El paso del tiempo fue cambiando el pueblo hasta dejarlo como nunca habrían imaginado sus antiguos moradores -despoblación, casas cerradas y abandonadas, campos sin cultivar…-. Actualmente no viven allí más de doce vecinos; es sólo durante el verano cuando la aldea parece revivir con la vuelta de los hijos de quienes emigraron, muchos de los cuales conservan sus casas para descansar en vacaciones y, de paso, recuperar una parte de sus raíces. "Entonces el pueblo se llena, las casas se abren y eso da alegría", contaba Eugenio. También nos dijo que él se encuentra bien de salud; que está ágil porque se mantiene activo cultivando sus hazas y cuidando de sus animales. Además, hace su vino todos los años. Explicaba que practica la agricultura ecológica por convicción, "porque si se ponen venenos a la tierra y las plantas luego nos los comemos nosotros, y cómo va a ser eso". Y que él sólo abona la tierra con el estiércol de sus animales y riega con el agua que baja de Sierra Nevada. "Yo nada más que como y bebo de lo que crío; sólo compro en la tienda el aceite, el azúcar y el pan".

Los terrenos que se ven delante de la casa los cultiva Eugenio con sus propias manos

Pero Eugenio también contaba que anda preocupado porque el tiempo, el campo, los animales, los alimentos y hasta las personas han cambiado mucho en los últimos años y, en su opinión, las cosas van a peor. El sol y la luna, los ciclos de las estaciones, la falta de lluvias y nieve, el exceso de bruma "por lo que sea", la contaminación tanto ambiental como lumínica, todo le inquieta; incluso echa de menos la falta de compañerismo de verdad, "como el de antes" entre las personas; tanto, que hasta se quedaba serio. "Como quiera que esto no cambie, nos moriremos de hambre. Antes los nevazos caían a diario todo el invierno; más de medio metro de nieve había que quitar de la puerta todas las mañanas, ¿dónde está eso…? Y en la sierra, los barrancos de veinte metros de hondo se ponían rasos de nieve hasta en el mes de abril. Cuando subíamos arriba a limpiar las acequias de careo para que corriera el agua para el dos de mayo, que se empezaba a regar, por allí bajaba un cuerpo de agua, mucha, muchísima. Y no ahora, que corre un hilillo de nada".

Todos los años Eugenio hace su matanza, ayudado por familiares y amigos

"Antes veíamos todas las estrellas, ¡un cielo más bueno que había… si hasta casi se veía sin luna! Aventábamos en la era del pueblo durante la noche porque era cuando corría el viento, y como entonces nadie tenía reloj, nos guiábamos por las estrellas. Todas tenían su nombre: los Astillejos (en la constelación de Orión), los Tres Luceros (Venus, Júpiter y Saturno), las Cabrillas (las Pléyades)… conforme iban saliendo en el cielo nosotros sabíamos la hora que era, y así nos apañábamos muy bien. Pero eso ya no se ve… yo no sé qué es lo que hay en el aire, que ni estrellas, ni luceros, ni siquiera el mar ni los barcos se ven ya, y mira que antes los veía yo claramente desde este mismo balcón, hasta las sierras de Marruecos. ¿Dónde está eso…?" Eugenio se quejaba, y seguramente con razón.

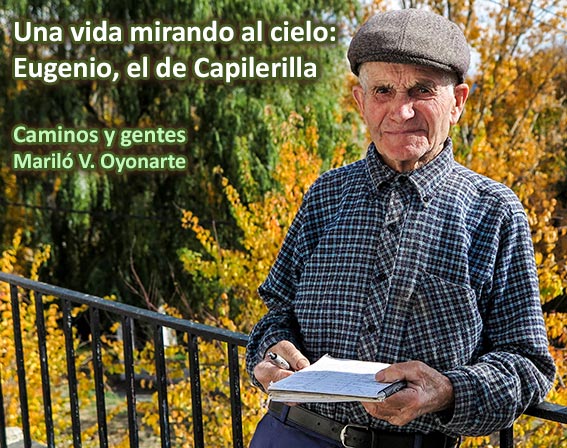

En su balcón, con la libreta donde hace sus cabañuelas en la mano

Eugenio aprendió muy joven a hacer las cabañuelas -es decir, a predecir el tiempo de un año para el siguiente- de la mano de su padre, Manuel, y de su abuelo José, aunque jamás ha dejado de estudiar ese tema y profundizar en él. Le encanta observar el cielo y sacar sus propias conclusiones, que luego anota cuidadosamente en una libreta. Cada cambio de viento, de temperatura, del color de las nubes o del mar -cuando éste se ve- le habla y le ayuda a predecir, con bastante exactitud, el tiempo que hará en los meses venideros. Todos los años, cuando llega el día uno de agosto, Eugenio se levanta muy temprano para situarse en el terrado de su casa y observar atentamente el cielo, las nubes, el viento y el mar, desde las cinco en punto de la mañana hasta que "pinta el sol", es decir, hasta que amanece. "Si el viento viene de poniente es bueno, si viene de levante, malo; si el color del mar es oscuro eso indica frío, y si es claro, pues calor, y así. En poco más de diez minutos ya tengo bastante para hacer las cabañuelas para un año entero", explicaba.

Eugenio anota con cuidado todas sus predicciones, y en el terrado de su casa, libreta y bolígrafo en ristre para hacer las cabañuelas

"Yo aprendí a hacer las cabañuelas con el método de los veinticuatro días: empezando del uno al doce de agosto, cada día equivale a un mes del año empezando desde agosto, y luego también se mira desde el doce al veinticuatro, de retornas, que se llama". Eugenio aseguraba que ese sistema no falla y es bastante exacto; que así se ha hecho toda la vida e iba muy bien, aunque el procedimiento tiene un defecto: las cabañuelas predicen si lloverá o si hará sol y en qué meses, pero no aclaran cuánta lluvia va a caer. "Yo tengo que seguir practicando y estudiando hasta ver si consigo adivinar la cantidad de agua que caerá, porque eso habría que saberlo", añadía muy convencido.

En el terrado de su casa, libreta y bolígrafo en ristre para hacer las cabañuelas

La silueta de Eugenio resultaba inconfundible, tan menudo y delgado, ágil como una ardilla a pesar de su avanzada edad, siempre atento a lo que ocurría dentro y fuera de su casa. "Hoy estoy bien, lo que no sé es cómo estaré mañana", decía con una sonrisa. Y es cierto; al margen de que ha perdido algo de oído, su energía es envidiable. Comentó también que ya no quiere irse de Capilerilla. "Estuve bien en Alemania, pero ya no me muevo de mi casa", afirmaba rotundo. "¿Dónde voy a ir que esté mejor que aquí?"

La tarde de aquel corto día de diciembre empezaba a declinar. Las sombras se alargaron y la temperatura empezó a caer en picado. Eugenio, fiel a las costumbres de antes, comentó que él se retira a descansar muy temprano -casi al anochecer- para levantarse muy temprano, también. Al despedirse de nosotros se quedó un momento en su balcón, diciendo adiós con la mano. Atravesamos el pueblo entero en nuestro camino de vuelta; cerca de su casa -Capilerilla es tan pequeño que todo queda a un paso- se levanta un pequeño observatorio astronómico, algo incongruente entre los rústicos terrados y corrales de piedra, que fue inaugurado en el año 2009 por una empresa sueca. Verdaderamente, tal y como refería Eugenio, el cielo de Capilerilla debe ser único para ver las estrellas.

El observatorio está instalado a las afueras de la aldea

También dejamos atrás el antiguo lavadero del pueblo, perfectamente restaurado y lleno de agua clara -cuántas generaciones de mujeres acudirían allí para hacer sus coladas- y un gigantesco álamo blanco, prácticamente sin hojas a esas alturas del año, que los locales consideran como el símbolo de Capilerilla. Ese majestuoso árbol lleva más de setenta años bebiendo de las escorrentías del lavadero y sobrepasa los veinticinco metros de altura; muchos afirman que es el álamo más viejo de toda la Alpujarra.

Como una escultura vegetal se yergue el álamo de Capilerilla; a la derecha, el antiguo lavadero

Nos marchamos por fin, imaginando lo solas que se quedarían esas calles y el antiguo lavadero -rebosante de agua pero vacío de voces- cuando dijese de caer la noche. Con la última luz de la tarde el aire se volvió fresco y fino, y las chimeneas de las casas habitadas comenzaron a humear como diciendo "vamos, que se viene la noche y la cena no tardará… ya va siendo hora de entrar y cerrar la puerta", perfumando el ambiente con ese aroma a puro invierno que tan bien percibimos quienes vivimos en núcleos urbanos más… ¿civilizados?

En ese remanso de paz dejamos a Eugenio, que mañana cuando se levante -muy temprano, como a él le gusta- seguramente mirará al cielo, como viene haciendo desde que recuerda, por si la dirección del viento y el color de las nubes quieren revelarle por fin la cantidad exacta de agua que caerá, o para intentar encontrar las estrellas perdidas entre la bruma, aquellas que veía de niño desde ese mismo lugar.

Escrito por Mariló V. Oyonarte

Fotografías, José Luís Hidalgo