Una historia de entrega y generosidad; una vida entera transcurrida en el Camino de los Ángeles, dedicada a mantener uno de los rincones más emblemáticos de Alhama de Granada.

Alhama se asoma al borde de los tajos que excavó el río que lleva su mismo nombre

Si pudiésemos, de alguna forma, retroceder al pasado -tal vez cerrando los ojos y viajando con la imaginación-, uno de los lugares más interesantes por redescubrir sería el célebre camino de los Ángeles de Alhama de Granada. Muy transitado desde tiempos inmemoriales, ese histórico recorrido transcurre a lo largo de unos dos kilómetros junto a la orilla del río Alhama o Marchán, y ha visto pasar durante siglos y siglos a quién sabe cuántas generaciones de personas de todo origen y condición, tanto locales como foráneos. Se trata de un camino medieval repleto de mitos y leyendas, que debe su romántico nombre a una de las más famosas. ¿Quién no ha oído hablar de aquel aguerrido caballero cristiano que imploró desesperadamente el favor de la Virgen de los Ángeles cuando se vio en trance de muerte…? Fantasía y realidad se dan la mano en cada recodo de esa amplia senda, tan bonita y bien comunicada que fueron incontables las familias que se establecieron a su vera: las más pudientes en casas y cortijillos y las más sencillas en rústicas chozas e incluso en cuevas horadadas en la base de sus tajos de piedra arenisca.

El camino de los Ángeles ha sido a lo largo de la historia una importante vía de comunicación, lugar de paso obligado para labradores, pastores, arrieros y viajeros que entraban y salían de Alhama camino del campo o de otros pueblos. Pero los tiempos cambiaron, y con ellos, como suele suceder, todo lo demás. Los habitantes del camino se fueron marchando paulatinamente hacia otros lugares en busca de mayor prosperidad; el paraje sufrió entonces unos años de decadencia y abandono hasta que el ayuntamiento de la ciudad decidió recuperarlo como espacio público. En la actualidad, el camino de los Ángeles constituye un agradable paseo, bien conservado y señalizado, aunque silencioso, pues ya nadie vive por allí. ¿Nadie? Un momento… en realidad, sí que queda alguien. Se trata de una "vecina" humilde y discreta, muy querida por todos los alhameños, que habita desde hace más de quinientos años en una de las cuevas que bordean el camino. Sí, se trata de la Virgen de los Ángeles; aquella que, hace más de quinientos años, se compadeció del apurado caballero.

Cualquier tramo del Camino de los Ángeles está lleno de encanto

Debe haber en España, y seguramente en todo el mundo cristiano, muchas ermitas, iglesias y capillas consagradas a la Virgen de los Ángeles. Pero seguramente la más chiquita, la más modesta -y no por ello menos venerada- es esta que se encuentra, precisamente, a la orilla del camino que lleva su nombre. Desde los albores del siglo XVI fue ganándose el corazón de todo el que pasaba por allí, enclavada ella en medio de una ruta tan sumamente frecuentada, que fue desde el principio punto de encuentro para muchas personas quienes, como si fuesen peregrinos, abandonaban sus quehaceres por unos minutos para rezar, devotamente postrados ante su puerta de madera, o simplemente para santiguarse si iban con mucha prisa. La virgen de la Ermita de los Ángeles es una preciosa imagen de apenas setenta centímetros de altura en la que parece que no pusieron sus manos artistas pecadores -"cosa de los ángeles", dice el pueblo, y cuando el pueblo lo dice, punto redondo-; tan pequeña como el recinto que la acoge, que pasaría desapercibido entre las ásperas paredes rocosas de no ser por el blanco deslumbrante de su fachada, tan sencilla. Allí lleva recogida la Señora más de cinco siglos, a decir de sus fieles consolando a los tristes, sanando a los enfermos, cuidando los campos, salvando a los que están en peligro y ayudando a quienes ponen en ella su fe, como lo hizo el famoso caballero de la leyenda.

Fachada de la Ermita de los Ángeles; las abundantes lluvias han deslucido un poco su blancura

"No pases, alma mía, sin saludar a María"

Cuentan los más ancianos de la comarca que, desde que pueden recordar, el cuidado de esa reliquia tan preciada para los alhameños estuvo siempre a cargo de sucesivas generaciones de la familia de los Retamero que, en categoría de ermitaños a la antigua usanza, optaron gustosa y voluntariamente por cuidar de ella. Un mantenimiento que básicamente consistía en la limpieza y reparación del recinto, aunque lo más importante -lo principal- era procurar que nunca le faltase a la imagen de la virgen una lucecita que había de permanecer siempre encendida -entonces contaban con las "mariposas" que flotaban en aceite, y que por su escasa duración había que ir renovando a diario-. Esa tradición fue pasando amorosamente de padres a hijos, como si de una valiosa herencia familiar se tratase. Todos conocían y respetaban a los Retamero, y cada cual, a su manera y en la medida que se lo permitían sus posibilidades, agradecía a aquella familia su altruista dedicación a la virgen con ofrendas y donativos que abarcaban desde monedas a alimentos o pequeños adornos para la ermita.

Los habitantes del camino de los Ángeles, muy numerosos por cierto, se conocían y apoyaban entre sí como si fuesen parientes. Una de las familias más apreciadas era la de Teresa García Pinos, que vivía muy cerca de la ermita, en un cortijo que se había conocido toda la vida con el sugestivo nombre de El lagar de la Providencia. Nacida en el convulso año de 1936 en la alhameña Calle Llana, Teresa era la mayor de siete hermanos. Cuando cumplió los seis años sus padres se mudaron a ese cortijo, que llevaba el nombre de Lagar de la Providencia por haber servido durante muchos años como venta donde se despachaba el afamado vino de Alhama a todo el que iba de paso por aquel concurrido camino. Cuando su familia adquirió la finca en propiedad, poco tiempo después, ésta pasó a llamarse coloquialmente el Cortijo de los Ponches, porque ése era el apodo de su padre.

La pequeña Teresa García Pinos

El cortijo de los Ponches gozaba de una situación excelente: se encontraba en una de las salidas de Alhama -la que llevaba al antiguo sendero de Játar-, muy cerca del Mirador de Las Peñas, justo al lado del camino que se une bajando, un poco más adelante, al de los Ángeles. Aunque la propiedad no poseía amplias vegas ni terrenos para cultivar por encontrarse en la parte alta de los tajos, contaba con una parcela de buena tierra alrededor de la casa, suficiente para la familia de Teresa, y con las impresionantes vistas que ofrecía el cañón del río Alhama a un lado, y la propia ciudad encaramada en lo más alto, con la torre de la iglesia -maciza y cuadrada- destacando sobre las casas blancas, al otro. Como la mayoría de las viviendas de la época, el cortijo era algo incómodo pues carecía de agua corriente y luz eléctrica, detalles a los que había que añadir unas puertas demasiado grandes, que cada vez que se abrían favorecían la entrada de heladas corrientes de aire, ya que las ventanas de la casa no tenían cristales. Pero las gentes de antes, hechas desde luego de otra pasta, se hacían a todo; el frío aquel se paliaba perfectamente con gruesos trapos colocados en las ventanas y una buena lumbre ardiendo en la chimenea desde que amanecía hasta que llegaba la hora de acostarse. La familia de Teresa, sin lugar a dudas, se encontraba muy a gusto allí.

En primer término, al borde del tajo, el Cortijo de los Ponches; al fondo Alhama de Granada

El cortijo en la actualidad, perfectamente restaurado

La casa tenía mucha faena diaria, pero la más trabajosa de todas era ir a por agua, que solían obtener llegándose al cauce del río -entonces más caudaloso que ahora-, donde también acudían a lavar la ropa en unas grandes y cuadradas pilas de piedra que se habían colocado para ese menester a la orilla de una acequia. Bajaban por un empinado senderillo y subían luego acarreando pesados cántaros, pipos y cubos chorreandico de agua clara; tan sólo cuando llovía torrencialmente y el río bajaba muy turbio aprovechaban el agua de lluvia que se embalsaba cerca de la casa o, si no había más remedio, se acercaban a alguna de las abundantes -y hermosísimas- fuentes del pueblo. Cocinaban en la amplia chimenea y se alumbraban por las noches con candiles de aceite y quinqués de petróleo, a la luz de los cuales ella y sus hermanas pasaban muchas horas aprendiendo a coser siendo niñas y bordando sus ajuares de novia, ya mozuelillas. Y salvo los años de posguerra, en los que la miseria y el miedo alcanzaron a todos, la infancia y la juventud de Teresa transcurrieron felices; con carencias, ciertamente, como el hecho de no poder asistir ni un solo día a la escuela -algo que a ella le habría encantado- por verse en la obligación de cuidar de sus hermanos más pequeños, pero Teresa aprendió sola a leer y escribir un poco, porque cuando se tiene verdadero interés en algo, llevarlo a cabo es sólo cuestión de voluntad.

Teresa en la hornacina del Humilladero, Alhama

El padre de Teresa, José García Pinos, pasaba muchas horas fabricando serones de esparto con las tomizas y pleitas que trenzaban sus hijas, por aligerarle un poco el trabajo. Una parte de aquella fábrica era destinada a la venta, mientras que otra la guardaba para su uso personal, ya que José se dedicaba a caminar incansable por aquellos caminos de Dios, la espalda encorvada bajo el peso de un serón cargado hasta los topes de pescado, fruta, legumbres, verduras o lo que tuviese a mano, para ir vendiendo esa mercancía de cortijo en cortijo y de pueblo en pueblo. Unas veces -las menos- le pagaban con dinero, pero lo más común era el intercambio de unos productos por otros, que tenía que volver a vender o canjear en su camino de vuelta a casa. Se trataba de la milenaria cultura del trueque, ya que la gente disponía entonces de muy poco dinero contante y sonante. Su mujer, Teresa Pinos Martín, lo acompañaba siempre que podía, pues dos venden más que uno, y de esa manera sus hijos se quedaban solos en el cortijo al cargo de Teresa, que para eso era la hermana mayor. Aun así, ella recuerda el miedo que pasaban todos cuando sus padres salían de la casa, cerrando aquella enorme puerta tras de sí. Entonces los siete chiquillos se acurrucaban junto a la chimenea y no se separaban unos de otros hasta que, al final del día, regresaban sus progenitores. Éstos no tenían más remedio que dejarlos porque la necesidad apretaba más que el temor a alejarse de los niños, pero se marchaban con la tranquilidad de saber que si había alguna urgencia sus hijos contarían con el apoyo de los muchos vecinos que vivían por los alrededores, que por supuesto estaban al tanto de la situación, y con quienes la familia se llevaba muy bien. Cuando José y Teresa regresaban tras una dura jornada de camino, regateos, ventas y trueques, cenaban todos en amor y compañía y, antes de irse a la cama, Teresa ajustaba las cuentas del día -que llevaba con la exactitud de una calculadora- con un puñado de garbanzos.

Teresa (con sombrero) junto a su madre, hermanos y otros familiares, en el cortijo de Los Ponches

Pero no todo eran trabajo y sacrificios. También sabían divertirse, como por ejemplo durante las fiestas de la Navidad, días aquellos en los que, bien abrigados "porque los inviernos de antes no eran como los de ahora", salían todos por el Camino de Los Ángeles adelante junto a otras muchas familias, cantando villancicos acompañados por la zambomba que tocaba magistralmente papá José, y las manos de almirez y botellas de anís que iban raspando mamá Teresa y los niños. Pasaban así por las casas de sus amigos y familiares, hasta que el frío y el cansancio los obligaban a cobijarse en su casa, al calor del fuego, donde continuaba la fiesta. Además de eso, cuando llegaba el buen tiempo se organizaban divertidos bailes por los cortijos -también en el cortijo de los Ponches-, pues era la única forma que tenían entonces los jóvenes de olvidarse un rato de las obligaciones, relajarse y alternar con gente de su edad. Con el paso de los años, a medida que José y Teresa envejecían y sus hijos se hacían mayores, la familia prosperó un poco y José pudo comprar una mula para que le ayudase en la tarea. Ya no tuvo más necesidad de cargar pesados fardos a la espalda -cada vez más debilitada-, aparte de poder llevar mucha más mercancía en un solo viaje; y su mujer y sus hijos mayores tampoco tuvieron desde entonces la obligación de acompañarlo en sus desplazamientos. El noble animal supuso un gran respiro para todos, que lo incorporaron a su vida cotidiana casi, casi como uno más de la familia.

Teresa junto a sus padres y otros familiares, con la mula, por supuesto

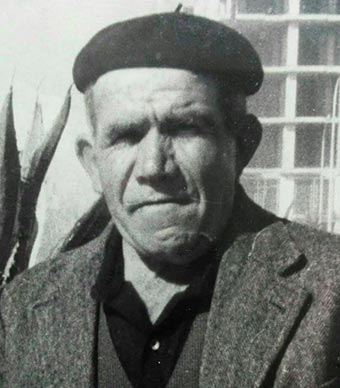

Con frecuencia, en su continuo ir y venir, pasaban por delante de la Ermita de los Ángeles y solían tenían la costumbre de parar unos minutos para dedicar un rezo a la virgen antes de proseguir su camino, piadosa tradición muy arraigada por cierto entre las gentes de Alhama. "¡Ea, virgencita, hasta otro día!" "¡Adiós, Virgen de los Ángeles, pídele a tu Hijo por los míos"! "¡No te olvides de mí Tú, divina pastora"…! Cuidaba de la ermita por aquel entonces el anciano Isidoro Retamero, que -religiosamente, nunca mejor dicho- continuaba con la tradición heredada de su padre Cristóbal, de su abuelo Juan y de su bisabuelo y su tatarabuelo… se trataba de un viejecito muy arrugadito y encorvado que acudía a diario al pequeño recinto para recoger las monedillas que los fieles lanzaban a la virgen, adecentar la capilla y renovar las mariposas que iluminaban la hornacina que cobijaba la imagen. Luego guardaba los enseres de limpieza en la parte de atrás de la capilla, a la que se accedía por un vano rectangular donde hacía muchos años su abuelo Juan había excavado en plena roca, con sus propias manos, una gran cueva con varias estancias -incluida una cocina con chimenea y salida de humos al exterior- que luego utilizó como vivienda de ermitaño.

Isidoro iba y venía con sus pasitos cortos desde el pueblo a la ermita, con frío o con calor, cada día un poco más cansado que el anterior, a encender devotamente la lamparilla de aceite para que Ella nunca estuviese a oscuras. Pero llegó el momento en que no tuvo más remedio que aceptar la evidencia de su avanzada edad y, como mandaba la tradición en su familia, trasladar a su hijo Antonio Retamero la responsabilidad del cuidado de la ermita. Su hijo la aceptó encantado y de ello se ocupó con diligencia hasta que las circunstancias sociales y económicas de finales de los años cincuenta del pasado siglo le forzaron, como a tantos otros alhameños, a emigrar, con todo el dolor de su corazón, lejos de su ciudad. Antonio cedió pues la responsabilidad de la ermita a una familiar, Carmen Pinos, quien al poco también se vio obligada a marcharse de Alhama. Y es que las exigencias de la vida moderna estaban acabando con una tradición que databa de más de cuatrocientos años atrás. Fue de esta forma como Carmen Pinos, pariente de la familia de los Ponches, pidió a papá José que a partir de ese momento cuidasen ellos de la ermita, puesto que vivían muy cerca y también eran devotos de esa imagen. La custodia de la ermita de los Ángeles pasó definitivamente a la familia de Teresa; una nueva etapa en la historia de ese santuario en miniatura acababa de comenzar.

José García Pinos, padre de Teresa

Pasaron los años. José pasaba todos los días por la ermita para atender a su mantenimiento, y cuando no podía por cuestiones de trabajo, lo hacía en su lugar mamá Teresa. Gradualmente, el resto de la familia fue incorporándose a la tarea. Todos colaboraban complacidos en cuidar del pequeño recinto en lo que fuese menester: limpiando, blanqueando, encendiendo luces, reparando desperfectos, adornándolo con flores en los días más señalados… La Virgen de los Ángeles empezó a formar parte de sus vidas casi sin que se dieran cuenta; la obligación de cumplir con la Señora se convirtió en devoción, en el más amplio sentido de la palabra. Y cuando papá José falleció continuó su mujer con los cuidados de la ermita, ayudada cada vez más frecuentemente por sus hijas. Por fin y dadas las incomodidades de vivir en el cortijo, la familia decidió mudarse a una casa en Alhama, mas no por ello dejaron ni un solo día de atender a la virgen. El tiempo corría, la salud de la madre declinaba y fueron sustituyéndola sus hijas, especialmente la mayor, Teresa, que también involucró a su novio, Manuel Becerra Carrión -de apodo Angelino- en esa labor.

Papá José y mamá Teresa

Gradualmente, Teresa fue asumiendo en solitario la responsabilidad de cuidar de la virgen. Se casó con Manuel en mayo de 1961 y tuvieron cuatro hijas -Mari Tere, Fina, Juani y Manoli- que también aceptaron con absoluta naturalidad, como una parte más de sus vidas, los cuidados de la ermita de los Ángeles; especialmente la menor de las cuatro, Manoli, que tanto quería a su virgencita que un día voló a su lado para siempre, hace tres años. Han pasado ya más de sesenta y la ermita continúa estando al cargo de esa familia.

Teresa con su marido Manuel y sus cuatro hijas.

En este tiempo, Teresa y los suyos han conocido infinidad de anécdotas y experiencias que tienen por protagonista a la Virgen de los Ángeles. Y, como tantos fieles, creen firmemente en los favores que Ella otorga a quienes invocan su nombre con fe. La propia Teresa recuerda emocionada -mientras se limpia los ojos con su pañuelo blanco como la nieve, bordado de flores- que su madre, un día que volvía de lavar en el río, iba contando a la virgen que no tenía pan para dar a su familia, y a la vuelta del camino se encontró una hermosa hogaza de pan blanco, sin que nadie hubiera pasado por allí antes y en una época en la que ese alimento escaseaba bastante. Y aquella otra ocasión en la que dio un traspiés y cayó por el terraplén directa hacia el río; milagrosamente una roca la frenó, justo cuando ella pedía ayuda a la virgen, salvándola de un golpe que podría haber sido fatal. Son muchos los alhameños que narran fenómenos parecidos; tal vez sea por eso que abundan los nombres de Ángeles y Ángel, en esa localidad. Tal vez sea por eso, también, que muchas personas caminan descalzas hasta la ermita cumpliendo una promesa, y que cada dos de agosto se reúnen en gran número alrededor del recinto para presentar sus respetos a la virgen, en su día.

Interior de la ermita de los Ángeles, en la actualidad

El interior de la ermita no ha cambiado sustancialmente en los últimos siglos, salvo por las capas de pintura de diferentes colores aplicadas a sus irregulares paredes de roca pulimentada. Una dulce quietud y una alegre sensación de paz señorean en su interior, en el que nunca faltan las flores, que la familia de Teresa mantiene primorosamente limpio y ordenado, mientras la imagen luce esplendorosa, recientemente restaurada por voluntad de Teresa, que ya con más de ochenta años decía que se negaba a irse de este mundo dejando a su virgen desarreglada. La actual escultura, de escayola policromada, data del año 1943 y fue cedida por una familia de Alhama tras la pérdida de la imagen original durante la guerra civil. Con sus propios medios y ayudada por los donativos de numerosos alhameños devotos de la Virgen de los Ángeles, Teresa ha ido reponiendo, reformando y rehabilitando todo lo que ha sido preciso sin dudar un momento, antes de ceder el testigo a su hija Juani. Ese amor imperecedero se percibe tan sólo con atravesar la puertecita metálica que cierra la mínima estancia. Lloviendo, nevando, sanos o enfermos, Teresa y su familia, todos a una, han permanecido al pie del cañón, y ahora que las piernas de Teresa ya no le permiten llegar caminando hasta la ermita, son su hija Juani y su yerno Paco quienes toman el relevo -otro más, como tantas generaciones de cuidadores de la ermita a lo largo de quinientos años- "mientras ellos puedan y la virgen quiera".

Teresa, Juani y Paco se afanan por conservar la ermita en el mejor estado posible

Tras su reciente restauración, la imagen de la virgen de los Ángeles luce como el primer día

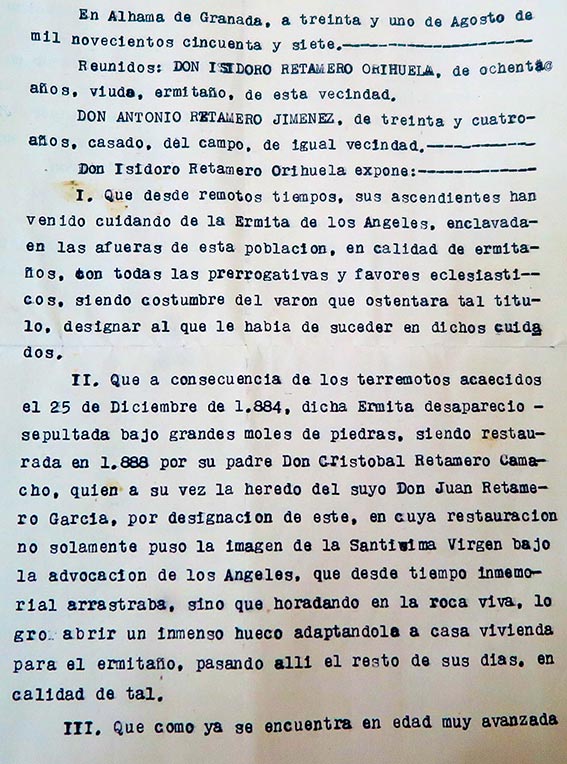

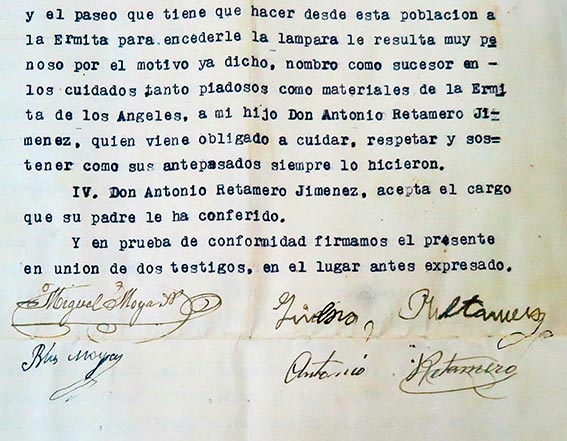

La dedicación que esa pequeña imagen ha inspirado se refleja también en la parte menos visible del pequeño santuario. A la izquierda del altar, atravesando un hueco excavado en la pared, se accede a una gran cavidad socavada a mano hace más de un siglo por el antiguo ermitaño Juan Retamero, que adaptó su interior como una vivienda donde se instaló para vivir con la máxima sencillez, lo más cerquita posible de su virgen, la Madre que conocía las penas y alegrías de sus antepasados -y también las suyas-, hasta el mismo día de su fallecimiento. Esa historia y otros detalles quedaron por escrito en un antiguo legajo que conserva Teresa cuidadosamente junto a otros documentos, y que le fueron legados a su padre directamente por Antonio Retamero, el último representante de aquella estirpe de ermitaños, cuando José se hizo cargo del mantenimiento de la ermita.

Interior de la amplia cueva excavada tras el altar de la ermita

La consagración de Teresa a la defensa y cuidados de la ermita ha merecido, como no podía ser de otro modo, el reconocimiento público a su desinteresada labor por parte de Alhama de Granada, ciudad agradecida como pocas, mediante la concesión de dos galardones: el Premio Alhama Ponte Guapa, que otorga el ayuntamiento de la ciudad y, más recientemente, el Diploma a la Conservación concedido por el prestigioso Patronato de Estudios Alhameños el pasado veintisiete de febrero, víspera del Día Histórico de Alhama.

Teresa recoge su galardón de manos del presidente del Patronato de Estudios Alhameños, Andrés García Maldonado

La Ermita de los Ángeles seguirá acumulando años, historia, leyendas y experiencias místicas, y nuevas generaciones de cuidadores -ermitaños del futuro- la ayudarán a seguir en pie. Y con ella, el histórico camino que lleva su nombre, atrayendo con su belleza y particularidad a los visitantes, creyentes y no creyentes, al igual que las casas cueva y los cortijos derruidos que jalonan su recorrido, que resisten como reliquias de una época, de una forma de pensar y de un estilo de vida que fueron y que ya no son.

Corren malos tiempos para las creencias religiosas tal y como las conocemos. Al menos, eso podría deducirse al observar el ritmo de vida que llevamos actualmente, el cambio radical de prioridades, de costumbres, de apegos incluso. O tal vez sea que lo que hemos cambiado es nuestro concepto de la divinidad, sustituyendo en el imaginario de muchos la imagen de un Dios a la antigua usanza por una idea abstracta, más bien un "ir en la buena dirección". Pero una cosa está clara: en el ser humano lo físico es inseparable de lo emocional, de lo espiritual; es la cualidad que nos diferencia del resto de animales. Todas las relaciones que establecemos -con nosotros mismos y con los demás- reflejan la unión íntima de nuestro cuerpo con nuestro espíritu, con nuestro "yo" más elevado, más sagrado. Despojemos a esa palabra de sus connotaciones religiosas: etimológicamente, la palabra "sagrado" deriva de una raíz que significa "entero". Seamos pues, seres humanos enteros, completos, sin prescindir de nuestra conexión con ese espíritu divino que para cada uno de nosotros será diferente -Dios, Allah, Buda, la Madre Tierra, el Destino, la fuerza vital del Universo…-, para sentirnos plenos, íntegros; seres humanos de verdad.

Documento de cesión de los cuidados de la ermita

Texto y fotos: Mariló V. Oyonarte