Segunda parte de la historia de Josefa y su familia, a quienes dejamos instalados en la remota Cueva del Rodal de los Hornos, a la vera del río Cebollón, donde la familia se había visto obligada a refugiarse para huir de las miserias de la posguerra.

El eternamente verde paisaje de Sierra Almijara

El eternamente verde paisaje de Sierra Almijara

La vida proseguía monocorde y reposada, entre faena y faena, para Josefa la Corrientes y su familia allá en la Cueva del Rodal de los Hornos donde, hechos a todo, ellos habían conseguido encontrarse a gusto. Un día sucedía al anterior y precedía al siguiente sin novedades reseñables, y de esa manera se iban pasando las semanas y los meses. Al calor y las labores del verano seguían los meses húmedos y fríos de la Navidad, fecha en la que Antonio Corrientes, el marido de Josefa -con aquellas manos mañosas sin par-, se disponía a fabricar zambombas con lo que tuviese a mano, con las que todos sin excepción se entretenían la noche del 24 de diciembre mientras cantaban villancicos. No hace falta decir, conociendo a la familia, que tenían por costumbre invitar a unirse a su fiesta a los que pasaban esa noche por los alrededores. Especialmente memorables resultaban aquellas reuniones cuando se incorporaban los gitanos canasteros de Jayena, que solían acercarse al río a cortar las sargas que crecían en la orilla para hacer cestos y asientos para sillas, y se animaban gustosos a cantar villancicos antiguos con ese arte suyo, tan genuino e inigualable. Luego todos juntos, sentados a la orilla de un chisporroteante fuego, saboreaban el vino dulce del cortijo de La Tana de Alhama, acompañado de los deliciosos boniatos que traían los arrieros de la costa, y que las hijas de Josefa asaban entre las ascuas con azuquíllar y canela…

La familia de Josefa prosperaba a ojos vistas, siempre, eso sí, sin parar de trabajar. Contaban con sus dos sólidas cabañas a la orilla del río, a las que sumaron poco después la de un carbonero conocido por allí por el sobrenombre de "el sordo". En su interior guardaban sus aperos de labranza, cada vez más numerosos. ¿Y qué más decir…? Pues que de vez en cuando se daban el lujo de cazar una cabra montés de las muchas que descendían de las cumbres a beber agua al río, justo enfrente de sus hazas. Para ello utilizaban la vieja pistola que uno de los hijos de Josefa se había encontrado escondida en el fondo de una vieja talega de tela, reliquia olvidada -o quizá abandonada aposta, cansado de aquel sinsentido- por algún combatiente de la guerra civil. Atascada y herrumbrosa hasta el punto casi de ser desechada en un principio, su restauración corrió a cargo, cómo no, del paciente Antonio, que lijó, limpió y engrasó aquel trasto inservible hasta dejarlo brillante y a punto. Cada quince días Josefa y sus hijas tomaban el sendero de la Cuesta del Pino para hacer la compra en Fornes o en Jayena, en la tienda "del Rubio" y en la de Paquita, donde podían cambiar sus quesos por telas, azúcar, aceite y harina. El rebaño de cabras había crecido hasta agrupar más de cuatrocientas cabezas de ganado de raza fina, que daban una leche de calidad superior; todo, pues, parecía irles bien. Pero la maltrecha salud del marido de Josefa decidió poner punto final a la vida del anciano ese mismo año. El inefable Antonio Corrientes dejó este mundo pacíficamente, arropado por la mirada amorosa de Josefa y de sus hijos; fue enterrado en Jayena. Mas poco imaginaban ellos que la marcha del patriarca coincidiría con la desaparición de la tranquilidad para todos. La resistencia antifranquista que se manifestó durante la posguerra se adueñó poco a poco de las sierras de España; de la Almijara, como no podía ser de otro modo, también. A medida que los enfrentamientos entre los maquis y la guardia civil se generalizaban, los guerrilleros o gente de la sierra se fueron refugiando a lo largo del cauce del río Cebollón, pasando inevitablemente por la Cueva del Rodal de los Hornos, donde sabían que podían encontrar comida y otros suministros.

Paraje del río Cebollón

Paraje del río Cebollón

El ambiente en el río Cebollón, al igual que en muchas otras zonas de la Almijara, cambió radicalmente en poco tiempo. La gente de la sierra se ocultaba en las múltiples escarpaduras y oquedades que ofrecía aquel terreno, y eso incluía los alrededores de la Cueva de los Hornos. A medida que unos avanzaban, otros -los humildes trabajadores que hasta entonces habían ocupado chozas y campos- se retiraban a los pueblos en busca de algo de paz, ya que la feroz guerra de guerrillas que enfrentaba a los de la sierra y la guardia civil se recrudecía por momentos. La vida apacible de Josefa y sus hijos dio un vuelco. Cada vez más solos, se vieron obligados a poner de comer tanto a los rebeldes como a sus perseguidores cada vez que cruzaban sus hazas, que era bastante a menudo. La Benemérita no pasó por alto la cuestión y tildó inmediatamente a los Corrientes de colaboradores de los guerrilleros. Las consecuencias para Josefa y los suyos fueron desastrosas: dos miembros de la familia cayeron bajo el fuego de la guardia civil (obviamos sus nombres por deseo expreso de sus descendientes), y los que quedaron convivieron desde ese momento con el terror y las amenazas continuas, hasta tal punto que el hijo mayor de Josefa, Antonio, se vio en la necesidad -llegó a ser cuestión de vida o muerte- de confesar a los guardias civiles los lugares de paso de los maquis por allí. Después fueron forzados, como toda la gente que vivía en los cortijos, las cuevas y las chozas de la Almijara, a dejar la sierra y refugiarse en el pueblo. Sin tiempo para recoger nada, desalojados de sus cabañas de un día para otro, Josefa y sus hijos sólo pudieron reunir sus cabras y caminar hacia Jayena escoltados por varios guardias civiles, como si fuesen bandidos.

Agrupación guerrillera Granada-Málaga, que operaba en la sierra de la Almijara. Año 1948

Agrupación guerrillera Granada-Málaga, que operaba en la sierra de la Almijara. Año 1948

Alquilaron una casa en el pueblo, pero, sin poder contar con un corral donde cupiese su enorme rebaño, tuvieron que vender las cabras a aquel que les ofrecía un precio mejor, que no era otro que el marqués de Jayena. Sin ganado que cuidar y sin terrenos que labrar, a Josefa y sus hijos -ya mayores y en edad de ganarse el sustento- sólo les quedaba una salida: trabajar a jornal para las pocas familias que podían dar empleo en la Jayena empobrecida de la posguerra, principalmente la del marqués y la de los Linos. Los Corrientes, que tanto habían valorado su independencia, que toda su vida habían sido autosuficientes, hubieron incluso de verse faenando en el lóbrego interior de las minas del Cerro del Ángel, trabajo duro en extremo y en el que duraron poco. Afortunadamente el tiempo transcurría, las condiciones iban mejorando y poco a poco los hijos de Josefa se fueron casando y reubicándose: María contrajo nupcias con Francisco Ruiz "el chirre", de Jayena; Encarna, con José Navas, también de Jayena; Manolo se casaría con María Castro, de Alcaucín, y Paco, el más joven, estaba a punto de irse a hacer el servicio militar. Pero, ¿y Antonio, el mayor de los hijos?

Los hijos de Josefa: Antonio, María, Encarna, Manolo y Paco

Los hijos de Josefa: Antonio, María, Encarna, Manolo y Paco

Pues Antonio, el primogénito de nuestra protagonista, se había enamorado de su prima hermana Rosario Salas Arcos, la hija mayor de su tía Rosa, que era, a su vez, hermana de Josefa. La familia estuvo conforme con el enlace, con lo cual, tras serles concedida una dispensa especial para contraer matrimonio siendo familiares, el hijo mayor de Josefa pasó por el altar. Rosario era una chica guapa, por supuesto, pero sus mayores prendas consistían en su entrega, paciencia, bondad y dulzura, y en una inagotable capacidad de trabajo heredada de sus padres y sus abuelos. Después de la boda y en vista de la persecución encubierta a la que se encontraba sometido Antonio por parte de la guardia civil -lo culpaban de haber apoyado a la gente de la sierra-, los recién casados decidieron intentar buscarse la vida en Granada. Junto a un familiar que también se había marchado del campo a la ciudad, Antonio montó una pequeña fábrica de jabones que durante un tiempo fue bien -hasta que el pez grande se comió al chico y la empresa "Jabones Lagarto" se quedó con todo el negocio-. Mientras tanto Antonio y Rosario tuvieron a su primer hijo, un niño al que llamaron Antonio, que por desgracia murió poco tiempo después de nacer. Luego llegó su segundo vástago, una niñita a la que llamaron Rosario, como la mamá. Josefa, ilusionadísima con la llegada de su primera nieta, casi voló sobre sus pies durante el trayecto que mediaba entre Jayena y Granada para arrullar al bebé y llevarle una primorosa canastilla, que la feliz abuela había bordado poniendo el corazón en cada puntada.

Momentos dichosos, ay, que lamentablemente resultaron también ser fugaces: una vez más, el destino pondría a prueba la fortaleza y la paciencia de Josefa y los suyos. Su nuera y sobrina Rosario, que había cuidado a su padre cuando éste enfermó de tuberculosis, se había contagiado de la enfermedad y la antigua maldición familiar reapareció -la tuberculosis, recordamos, se había llevado a la madre de Josefa muchos años atrás, cuando ésta era una niña y vivía en el Cortijo Almijara-. Como solían hacer siempre que se veían en dificultades, Josefa, Antonio y Rosario volvieron a Jayena, lugar donde se sentían seguros. Pero la ominosa enfermedad avanzaba imparable, devastando el organismo de Rosario sin que se pudiese hacer nada. Como Antonio no podía dejar de trabajar, se decidió que la abuela Josefa quedase al cuidado de la pequeña y la madre, que se encontraba ya muy enferma, se mudase al cortijo de la Cueva de la Umbría, donde estaba en ese momento su familia; la propia madre de Rosario podría encargarse de ella. Pero la suerte -la mala suerte- estaba echada. Antes de dejar este mundo la joven mamá encargó a su tía y suegra, Josefa, a la que quería tanto como a su propia madre, que amparase a su niñita, que quedaría huérfana a los 24 meses. Rosario murió con sólo 31 años en una de las habitaciones de la Cueva de la Umbría, lejos de todas partes, acostada en una humilde cama de palo. Su féretro abandonó las montañas a lomos de un mulo, rumbo al cementerio de Otívar, el pueblo más cercano al cortijo. Era el año 1953.

Paraje del cortijo Cueva de la Umbría; la casa-cueva se ubica bajo el cortado de roca, y en la actualidad

Paraje del cortijo Cueva de la Umbría; la casa-cueva se ubica bajo el cortado de roca, y en la actualidad

Josefa, al tanto como siempre de todo y de todos, acogió en su casa a su afligido hijo mayor, ahora viudo y padre de una niña de dos años; bajo ese techo permanecían sus hermanos menores, Manolo y Paco, que todavía estaban solteros. La nena -Rosario Ortega Salas-, una alegre muñequita de ojos azules, resultó ser un consuelo para el padre y la abuela y una inyección de optimismo para todos. Una vez concluida la etapa del maquis, Antonio, Manolo y Paco volvieron a cultivar las tierras que arrendaron en el río Cebollón, donde tan bien les había ido en tiempos más felices. Todos guardaban inmejorables recuerdos de cuando no faltaba ningún miembro de la familia; cuando sus mayores preocupaciones consistían en que el abuelo Corrientes no cogiese frío en la cabaña, que las cabras tuviesen buena paridera o que la cosecha se diese bien. Los inviernos los pasaban en Jayena, pero en verano solían trasladarse a las cabañas de la orilla del río, por verse otra vez en aquel entorno tan querido. Y cada tarde, cuando llegaba la hora de volver del campo, la pequeña esperaba muy sentadita a la orilla del sendero la llegada de los titos Manolo y Paco, que siempre aparecían con una sorpresa especial para ella: una fruta, un guijarro de forma curiosa, un puñado de moras, un cangrejillo del río o unas flores del campo, que hacían saltar a la nena con infinito júbilo infantil. La vida, por tanto, continuaba para aquella familia, que una vez más se sobreponía a las disposiciones del destino.

Pero los tiempos estaban cambiando sensiblemente; nada podía ser igual que antes. A todas partes alcanzó el fenómeno de la emigración: los pueblos comenzaron a despoblarse -a desangrarse, más bien- en un goteo incesante de personas que marchaban en busca de un futuro para sus hijos menos miserable del que ellos habían padecido. Casi todas las familias se despidieron de uno o varios hijos; también la de Josefa. El primero en buscar la suerte fuera del pueblo fue Manolo, que tras concluir el servicio militar miró de probar en una próspera localidad catalana llamada Igualada. Josefa no se preocupaba demasiado: tenía todavía a sus otros hijos muy cerca, siempre moviéndose por las cercanías de Jayena -el Cortijo Marchiche, la Cueva Colica, el Cortijo del Duro, el de la Umbría, La Resinera y Cázulas-, con lo que todos se visitaban con frecuencia. Por su parte Antonio, el padre de la pequeña Rosario, que era joven todavía, volvió a ilusionarse pidiendo la conversación a una muchacha de Fornes -María Ruíz Zúñiga-, una joven buena y jovial, hija del colmenero del pueblo, a la que todos cogieron cariño enseguida. Daba la sensación de que por fin Antonio dejaría de estar solo y podría recuperar un hogar propio. Josefa empezó a pensar en preparar esa boda.

Pero los tiempos estaban cambiando sensiblemente; nada podía ser igual que antes. A todas partes alcanzó el fenómeno de la emigración: los pueblos comenzaron a despoblarse -a desangrarse, más bien- en un goteo incesante de personas que marchaban en busca de un futuro para sus hijos menos miserable del que ellos habían padecido. Casi todas las familias se despidieron de uno o varios hijos; también la de Josefa. El primero en buscar la suerte fuera del pueblo fue Manolo, que tras concluir el servicio militar miró de probar en una próspera localidad catalana llamada Igualada. Josefa no se preocupaba demasiado: tenía todavía a sus otros hijos muy cerca, siempre moviéndose por las cercanías de Jayena -el Cortijo Marchiche, la Cueva Colica, el Cortijo del Duro, el de la Umbría, La Resinera y Cázulas-, con lo que todos se visitaban con frecuencia. Por su parte Antonio, el padre de la pequeña Rosario, que era joven todavía, volvió a ilusionarse pidiendo la conversación a una muchacha de Fornes -María Ruíz Zúñiga-, una joven buena y jovial, hija del colmenero del pueblo, a la que todos cogieron cariño enseguida. Daba la sensación de que por fin Antonio dejaría de estar solo y podría recuperar un hogar propio. Josefa empezó a pensar en preparar esa boda.

María Ruíz Zúñiga

María Ruíz Zúñiga

Pero la vida, o el Destino, o el Hada Fortuna, o Dios, o la Providencia, o quien lleve las riendas de todo esto, tenía otros planes para Antonio y su hijita. Ocurrió en el mismo Jayena, durante el velatorio de un conocido; entre los asistentes al acto una mujer llamó poderosamente la atención de Antonio. Era alta y garbosa e iba muy bien vestida; de hecho, con aquel traje de chaqueta que le sentaba tan a las mil maravillas hacía sombra a todas las mujeres allí reunidas. Pero lo más llamativo era su inusual belleza y un nosequé que impedía apartar los ojos de aquel rostro de facciones simétricas, expresivos ojos negros y piel suave y aceitunada. Sin duda, pensó Antonio, se trataba de la mujer más guapa que había visto nunca. Un aura de misteriosa tristeza, no obstante, se desprendía de esos ojos tan bellamente rasgados, y esa circunspección terminó de conquistar el alma solitaria de Antonio. Se enamoró de ella en ese instante. Indagó; preguntó a sus conocidos. La mujer en cuestión se llamaba Dolores Rodríguez Herrero, y había ido a Jayena acompañada por su hermana Rita, cuyo novio era del pueblo. Rita y Dolores procedían de un cortijo que llamaban la Venta de Panaderos, sito en la parte de la sierra que mira a Málaga, y precisamente esos días estaban parando en Jayena, en casa de su amiga Antonia, apodada la Lagarta.

Dolores, la niña de la Venta de Panaderos

Dolores, la niña de la Venta de Panaderos

Antonio parlamentó con su novia María, la forneña. Lo más cuidadosa y honestamente que pudo le explicó que no había podido evitar enamorarse de otra mujer y que no podría ser feliz, ni hacer feliz a nadie, si no era con aquella que, sin darse cuenta, le había robado el corazón. María no tuvo más remedio que aceptar la nueva situación, hacerse sus componendas y dejar marchar a su novio. Una vez libre del compromiso, Antonio entabló relaciones con Dolores, de quien corrían por la Axarquía malagueña mil historias acerca de su romance secreto con el famoso jefe de la guerrilla antifranquista, "el Roberto", allá en la Venta de Panaderos, un lugar simbólico en la Almijara (accede desde aquí). Antonio, enamorado como un colegial, no echaba cuentas de nada que no fuese convertirla en su esposa cuanto antes. Finalmente hizo realidad su sueño casándose con ella en Frigiliana, en el año 1955.

Antonio y Dolores en el día de su boda

Antonio y Dolores en el día de su boda

Después de la boda el nuevo matrimonio tomó a Rosario, la hija de Antonio, y todos juntos se instalaron en la Venta de Panaderos, donde vivían los padres de Dolores y algunos de sus hermanos con los niños. La pequeña Rosario, que solía ir de vestida de luto por su condición de huérfana incluso siendo tan pequeña -cosas de la época-, hizo grandes amiguitos entre ellos y, la verdad sea dicha, lo pasaba muy bien. Como la distancia no era demasiada, hasta allí trasponía la abuela Josefa desde Jayena -andandico, andandico-, siempre que podía, por el camino del Puerto de Frigiliana y la Venta de las Angustias, para ver a su hijo y sobre todo abrazar a su nieta, a la que añoraba extraordinariamente. La Venta de Panaderos había constituido durante décadas un punto de reunión estratégico para todos aquellos que atravesaban la sierra. Aunque después de los sucesos acontecidos en la posguerra la casa ya no era la misma -la guerra encubierta entre la guardia civil y la gente de la sierra, el encarcelamiento del padre de Dolores por apoyar a la resistencia antifranquista y el posterior incendio de una parte de la venta por la Benemérita-, todavía se podían utilizar muchas estancias para vivir, así como para guardar las cabras, sacar adelante los cultivos, hacer carbón... En verano solían llegarse con el rebaño hasta los verdes chortales que crecían bajo la fuente de la Cuesta de las Pulgas, donde Antonio había construido una choza para pasar allí unas semanas con Dolores y su hijita.

Rosario (vestida de negro) junto a sus amiguitos Ana, María y Fernando, sobrinos de Dolores, en la Venta de Panaderos

Rosario (vestida de negro) junto a sus amiguitos Ana, María y Fernando, sobrinos de Dolores, en la Venta de Panaderos

Así pasaron algo más de un año, pero, ¿qué hacer cuando en el campo la actividad decaía rápidamente, a medida que hombres y mujeres, incluso familias enteras, emigraban hacia regiones de España más prósperas? Manolo, el hijo de Josefa que se había ido a Cataluña, contaba y no acababa en sus cartas. Tan bien le iba allí que hasta se casó con una joven llamada María Castro y regresó a Jayena para que su familia la conociese. Mucho y bueno relataban ambos -trabajo suficiente y bien pagado, casas buenas donde alojarse con la familia y muchos otros emigrantes para no sentirse solo-, de tal modo que Antonio empezó a considerar la posibilidad de ir para allá y averiguárselas él también en aquella tierra dadivosa. Encargó a Josefa que se quedase con la niña en Jayena mientras él buscaba trabajo y vivienda en Cataluña, al tiempo que Dolores, desde la Venta de Panaderos, iba preparando la marcha definitiva. Pasaron unos meses; poco a poco y uno a uno fueron emigrando todos los hijos de Josefa, menos Encarna. Cuando Antonio ahorró algo de dinero y alquiló una casa para toda la familia en Igualada, reclamó a su mujer y a su hija.

Josefa caminó con su nieta de la mano hasta la Venta de Panaderos, donde tuvo despedirse de ella con todo el dolor de su corazón, y Dolores y la niña se fueron a Málaga, desde donde partieron en tren para empezar una nueva vida en Igualada. La pequeña Rosario recordaría siempre aquel momento, pues su alma se debatía entre la pena inmensa de separarse de su abuela, a la que estaba muy unida, y la dicha de reencontrarse con su padre y vivir en un lugar lejano, muy bonito y donde había de todo, algo que a ella se le antojaba de lo más emocionante. Abuela y nieta juntaron sus lágrimas: está la alegría tan cerca del dolor, que ambos tienen la misma expresión suprema. Josefa volvió a su casa, donde aún le quedaba Paco, el menor de sus hijos. Cuando éste regresó del servicio militar habló a su madre para decirle que él también se iría. Josefa reflexionó y, siempre práctica, decidió marcharse con él. En Igualada podría ser útil a sus otros hijos, que ya empezaban a traer nietos. Los hermanos de Dolores, de la Venta de Panaderos, también se habían ido a Igualada, de manera que prácticamente toda la familia se encontraba allí ya. Sí; definitivamente, Josefa haría allí más falta que en Jayena.

Rosario (con faldita blanca) rodeada de unos primos y amigos

Rosario (con faldita blanca) rodeada de unos primos y amigos

En Igualada vivían muy cerca unos de otros, así no se encontraban solos en aquellas tierras tan alejadas y distintas a la suya. Los años fueron pasando; Dolores y Antonio tuvieron tres hijos más -María Dolores, José Antonio y Jorge- mientras Josefa, incansable y animosa pesar de ir haciéndose mayor, acudía solícita a casa de todos sus hijos para cuidar de los nietecillos, feliz de poder hacerlo, mientras sus padres trabajaban. Y es que a Josefa le encantaban los niños y la alegría de la juventud. Disfrutaba lo indecible jugando con los más pequeños y aconsejando a los mayorcitos en lo que podía, dado que los tiempos estaban cambiando rápidamente y ella era consciente de que sus conocimientos eran limitados. Los meses y los años se sucedían cada vez más rápido; Rosario, que ya no era una niña, enfermó. El médico aconsejaba para la chica un cambio de aires y Josefa lo vio claro: ¿dónde podrían estar más a gusto que en su Jayena de su alma? Las dos regresaron al pueblo como hijas pródigas; como si aquel fuese un destino ineludible, siempre a su disposición en los momentos más complicados de la familia. Después de pasar unos meses en Jayena, ya con Rosario mejorcita, abuela y nieta se trasladaron temporalmente a Almuñécar, donde Josefa podría ganar algo de dinero cuidando a una señora mayor para sostenerse ella y la niña, puesto que todos sus hijos estaban en Cataluña y Encarna, la hija que vivía en Jayena, tenía su propia familia y sus quehaceres.

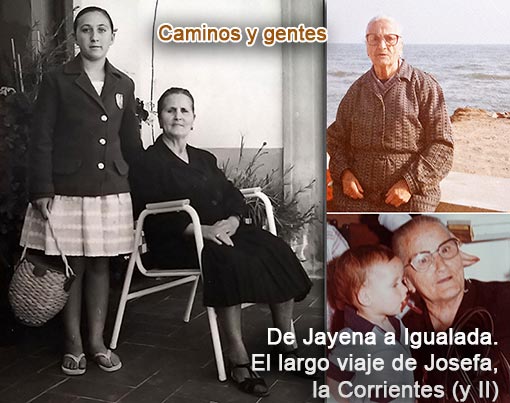

Josefa y su nieta Rosario

Josefa y su nieta Rosario

El tiempo que abuela y nieta vivieron solas estrechó aún más los lazos que había entre ellas, si eso era posible. Siempre juntas donde, cuando y como fuese, sin separarse más que para lo imprescindible, Josefa sentía con orgullo que estaba cumpliendo fielmente el último deseo que había formulado su pobre sobrina, la madre de Rosario, desde su lecho de muerte en la remota Cueva de la Umbría. Rosario creció y se fortaleció gracias al suave clima de Almuñécar y el aire puro de la Almijara, y a su debido tiempo ambas regresaron a Igualada, para no volver más. Los nietos crecían y se hacían mayores; aun así, Josefa seguía manteniéndose al quite, presta a ayudar en lo que fuese a cualquier miembro de la familia. ¿Que había que cuidar a alguno de los chiquitines que estuviese enfermo? Allá que acudía ella la primera. ¿Qué hacía falta ir de una casa a otra para cocinar a los nietos cuando los padres estaban demasiado ocupados? Ya estaba lista Josefa para preparar esas comidas y asegurarse de que los niños comían requetebién. ¿Que era menester acompañar a las más mayorcitas a un guateque, a un paseo, a una verbena o incluso cuando tenían vacaciones para que no se fuesen solas y los muchachos no tomasen demasiadas confianzas con ellas? Pues Josefa se arreglaba, o hacía su bolsa, o se las componía como mejor veía y allá que se iba con sus mozuelillas para que no dijese nadie que no tenían quien mirase por ellas. De su boca jamás salía un no cuando se trataba de ayudar a cualquiera que lo necesitara. Y aun así, con tanto vaivén, la abuela se las ingeniaba casi todos los años para escaparse unos días a Jayena y visitar a los pocos, pero muy queridos, que había dejado allí.

Cómo resumir más de noventa años de amor, generosidad y dedicación incondicionales; de qué manera condensar en unos párrafos una vida larga, plagada de detalles que revelaban el carácter fuerte y tierno a un tiempo, pero sobre todo entregado, de la abuela. Llegó inevitablemente el momento en que, anciana ya, Josefa no estaba en paraje de cuidar a nadie, sino de que la cuidasen a ella. Su nieta Rosario, a la sazón una mujer hecha y derecha, se trasladó a su casa para atenderla y acompañarla, como Josefa había hecho con ella cuando la recogió de brazos de su madre. Y cuando se casó y tuvo su propia casa, la nieta mayor de Josefa se la llevó a vivir con ella sin pensarlo un momento. El círculo de la vida de Josefa se estaba completando.

Rosario en el día de su boda junto a su padre, Antonio, y su abuela Josefa

Rosario en el día de su boda junto a su padre, Antonio, y su abuela Josefa Josefa vivía con emoción cada acontecimiento familiar. Bautizo de su bisnieta Esther, hija de Rosario

Josefa vivía con emoción cada acontecimiento familiar. Bautizo de su bisnieta Esther, hija de Rosario Con sus nietas mayores y unos amigos (Josefa en el extremo izquierdo de la imagen)

Con sus nietas mayores y unos amigos (Josefa en el extremo izquierdo de la imagen) La máxima felicidad de Josefa era la cercanía de sus niños

La máxima felicidad de Josefa era la cercanía de sus niños

Pese a su edad avanzada Josefa no perdía un ápice de su carácter y, acostumbrada desde niña a servir y no a ser servida, procuraba resultar de utilidad en lo poquito que podía -dar compañía y poco más- en casa de Rosario. Sus bisnietos crecían y ella se iba convirtiendo en una viejecita muy arrugadita, venerable y bienhumorada, siempre sonriente, que disfrutaba paseando a primera hora de la mañana por la Playa de la Tortuga (Tarragona), muy cogida del brazo de Rosario, para luego remojarse los pies en la orilla, si la mar estaba tranquila, con la cara vuelta al sol y la brisa del Mediterráneo despeinando levemente su moñillo blanco.

A Josefa le gustaba mucho el mar

A Josefa le gustaba mucho el mar

El 24 de noviembre de 1998 se levantó algo más cansada que de costumbre. Josefa se extrañó, puesto que no estaba enferma: toda su vida había gozado de una constitución fuerte; confió pues en que se le pasaría. La familia había salido esa mañana: unos para hacer unos recados; otros a devolver una visita. Sola y tranquila en casa, por no estar de brazos cruzados la abuela Josefa se levantó del sillón para dar un agua a unos pañuelos que tenía sucios. Despachó la faena en pocos minutos, pero se sintió mal repentinamente. Su corazón de noventa y siete años, agotado de dar sin medida, claudicaba. Josefa lo supo, cerró los ojos y expiró en paz. Así la encontró su bisnieta Esther, la hija de Rosario, cuando todos volvieron a casa. El médico tranquilizó a la familia: el corazón de Josefa se había parado de puro viejo, sin más. La muerte más natural del mundo. Fiel a sí misma, la abuela se había marchado sin dar un ruido ni generar una sola molestia a los suyos. Josefa fue enterrada en el Cementerio Nuevo de Igualada -lejos de su marido Antonio y de Jayena, pero cerca de su familia, como siempre había estado-, un recinto moderno y dinámico, concebido más como un gran parque, con sus árboles y sus paseos, que como un camposanto. Diríase que el lugar de su último descanso había sido construido a la medida de la mentalidad abierta y alegre de su nueva moradora.

Cementerio Nuevo de Igualada

Cementerio Nuevo de Igualada

Esta historia, que ha intentado recoger una mínima parte de lo que significó la abuela Josefa para la familia de los Corrientes de Jayena, ha podido ser escrita gracias a los recuerdos de Encarna, la única de sus hijos que no emigró del pueblo y que allí continúa, rodeada de recuerdos; de buenos recuerdos. Pero, principalmente, este relato ha sido el resultado del empeño de Rosario, la nieta mayor de Josefa: la persona que más cerca estuvo siempre de nuestra protagonista, y que deseaba rendir un pequeño homenaje a tan valerosa mujer. Rosario sólo conoció a su madre a través de largas conversaciones con su padre Antonio y su abuela Josefa, que además le entregó los únicos objetos que se conservan -ya que no hay fotografías- de aquella joven madre que falleció en el cortijo de la Cueva de la Umbría: un pequeño devocionario y un raído trocito de algodón con la R de Rosario bordada en color azul.

Devocionario y bordado que pertenecieron a la madre de Rosario

Devocionario y bordado que pertenecieron a la madre de Rosario Encarna, hija de Josefa, recuerda con cariño las vivencias de su familia en el Río Cebollón

Encarna, hija de Josefa, recuerda con cariño las vivencias de su familia en el Río Cebollón

El largo viaje de Josefa la Corrientes, que comenzó en Jayena y terminó en Igualada, concluye también aquí. Pero no así su recuerdo y menos aún su legado, que es el de todas las familias de emigrados que un día tuvieron que dejar su lugar -sacrificios que seguramente costaron muchas lágrimas- animados por la legítima aspiración de construirse una vida mejor. Josefa es una más de tantos hombres y mujeres fuertes, sufridos y trabajadores de nuestra tierra, que se fueron y no regresaron. Ojalá que sus valores se perpetúen a través de sus descendientes.

La autora del reportaje con Rosario, nieta de Josefa, en la Playa de la Tortuga (Tarragona), punto final de esta historia. Julio de 2019

La autora del reportaje con Rosario, nieta de Josefa, en la Playa de la Tortuga (Tarragona), punto final de esta historia. Julio de 2019 {youtube}gBO33ib6Rqs{/youtube}

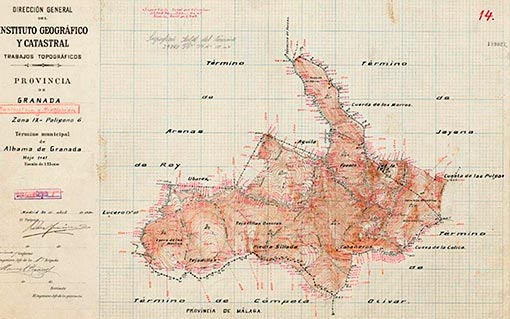

*NOTA; El cortijo Marchiche recibía ese nombre del mismo modo que también era conocido como cortijo Malchiche, Machiche, Machinche e incluso Marchichi. Todos son nombres tradicionales y por tanto válidos, que constan por escrito en distintas cartografías de la zona. No es el único caso de localización que figura en los registros con nombres distintos. La diferencia de topónimos venía dada por la particular pronunciación de cada lugar, a lo largo de la historia, en la Comarca de Alhama. ¡Cosas de los tiempos antiguos…!

Escrito Cortijo Marchiche, cartografía del año 1930

Escrito Cortijo Marchiche, cartografía del año 1930 Escrito Cortijo de Prados de Machiche, cartografía del año 1980

Escrito Cortijo de Prados de Machiche, cartografía del año 1980 Escrito Cortijo de Marchichi, cartografía del año 1990

Escrito Cortijo de Marchichi, cartografía del año 1990 Escrito Cortijo de Machinche, cartografía del año 1979

Escrito Cortijo de Machinche, cartografía del año 1979 Escrito Cortijo de los Prados de Malchiche, cartografía del año 1895

Escrito Cortijo de los Prados de Malchiche, cartografía del año 1895Texto: Mariló V. Oyonarte.

Fotografías: archivo de la familia Ortega Arcos y Carlos Luengo.

Vídeos y edición: Carlos Luengo.

Documentación cartográfica: Jesús Pérez Peregrina y Carlos Luengo.

>>> Accede desde aquí a la primera parte de este reportaje.