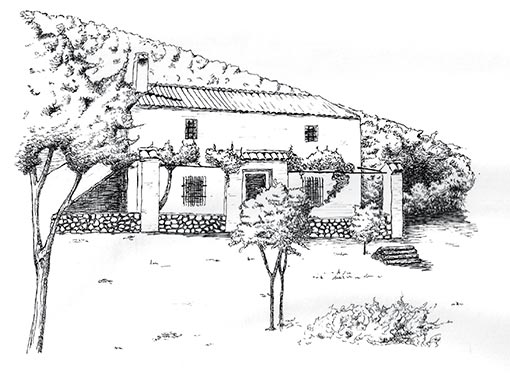

Subiendo Marchán arriba en dirección a Alhama, pasados Los álamos y Mirabete y algo separado de la orilla derecha, puede verse todavía un cortijo con el tejado hundido y la fachada a punto de derrumbarse. Es La Huertecilla, y hace ya muchos, muchos años, que sus últimos inquilinos, una pareja joven, lo dejó.

Desde entonces no se han vuelto a ver ni macetas en sus ventanas ni flores en su puerta. Desde entonces el tiempo y sus agentes han ido labrando la imagen decrépita que de él hoy se contempla, y muy pronto tal vez no quede ni eso (1).

Si nunca fue un cortijo de banderas, tampoco ofreció la triste y nada atrayente estampa que hoy presenta. Lo habitaron familias que labraban sus tierras y con sudor y tesón conseguían no morirse de hambre, lo que, por aquellos entonces, ya era mucho. Pero vayamos a los hechos que obligaron a sus últimos habitantes a dejar aquel hermoso nido de amor que ellos habían soñado hacer de La Huertecilla.

***

Antes de que llegasen nuestros recién casados, el cortijo lo habitaba una familia compuesta por un matrimonio de edad y sus dos hijos varones que trabajaban sin descanso. Había pues trasiego de personas y bestias con perros ladrando a tiempo y a deshora, gatos husmeando las tapias, patos que iban del cortijo al río y del río al cortijo, y gallinas y gallos picoteando en la era y en el muladar. Había vida. Pero un día el cortijo apareció cerrado y en el más completo silencio. Frasco, un vecino de finca que se pasaba la mayor parte del tiempo labrando las tres fanegas de riego de su propiedad, fue el más sorprendido. Aunque no mantenía especiales relaciones con los vecinos, los veía todos los días y en alguna ocasión hasta lo invitaron a un vaso de vino del terreno, vino de reconocida fama en toda la comarca y que cada año, por Navidad, traían de Alhama. Pero entre que Frasco, mocico viejo como dicen todavía por allí, era poco hablador y que los vecinos siempre se estaban quejando de la esclavitud a que los tenían sometidos aquellas tierras, las relaciones -repetimos- no eran fluidas, y acabaron por limitarse al saludo cuando se cruzaban y a escasos intercambios verbales cuando la labor lo exigía. A pesar de todo, el hecho de que de la noche a la mañana apareciera el cortijo del modo que hemos dicho, no dejó de sorprender a Frasco y hasta le produjo cierta tristeza, pues, aunque estaba acostumbrado a la soledad y casi la prefería, con el tiempo había empezado a tomarle gusto a la presencia de otros en su derredor.

Y como Frasco va a ser nuestro personaje central, algunas palabras sobre él.

Vivía el hombre en Santeña, donde había nacido hacía más de cincuenta años y de donde nunca salió, fuera de la forzosa escapada al servicio militar que lo llevó a tierras pamplonicas y allí lo retuvo por espacio de dos largos años. Su mundo se hallaba pues circunscrito a la geografía local y en ella parecía sentirse a gusto. Le vivían su madre y dos hermanos que, hartos de destripar terrones, habían emigrado a la Argentina años atrás. Frasco, el mayor, había sido un poco el padre de ellos cuando les faltó el natural y continuó creyendo que era obligación suya cuidar de la madre mientras le viviera. Tocante a mujeres decía que no había tenido tiempo de casarse cuando era más joven y que ya, a su edad, el celo no lo atormentaba demasiado. En realidad, se sentía incómodo cuando la vida diaria lo ponía frente a ellas y jamás se acercó a ninguna por simple placer. Sin embargo le gustaba observarlas por la ventana cuando barrían la puerta o cuando subían del río con los cántaros a la cadera; y, en verano, disfrutaba viéndolas bañarse escondido entre los juncos. Como su madre estaba casi paralítica a causa del reúma, era él el que se ocupaba de la casa. Madrugaba para alargar el día y poder hacer las faenas de la casa y las del campo. Su vida transcurría pues entre la vega y la casa con idas esporádicas a Alhama en busca de lo que no podía hallar en Santeña. Y dicho esto, volvamos a La Huertecilla.

Habían pasado meses desde que el cortijo quedara vacío cuando una mañana, al llegar a la vega, vio Frasco un carro en la puerta y a dos hombres que descargaban enseres. Uno de ellos lo saludó y se presentó como el nuevo arrendatario de la finca. Se había casado hacía un par de meses y venía a labrar las tierras y a vivir en el cortijo. Alabó la vega de Frasco y le ofreció su casa “cuando esté medio decente”. La casa estuvo ‘decente’ cuando llegó la mujer. La mujer llegó al día siguiente y a Frasco se le estremecieron las carnes.

Bajaba al río por la vereda y Frasco, que regaba el maíz aquella mañana, oyó un inesperado “hola” que lo sacó de su tarea. Levantó la cabeza y vio delante de sí a la joven. “Hola”, contestó él con voz de sorpresa.

––“Usted debe de ser el vecino del que me habló anoche mi marido ¿verdad?”

––“El mismo, para servirla”, -replicó sin dejar de mirarla.

––“Pues ya nos veremos más. Somos los nuevos cortijeros y yo ya me he puesto a trabajar. Tempranito da gusto”.

Siguió su camino y Frasco notó que el corazón le latía con fuerza y que estaba nervioso. La vio vereda abajo hasta perderse entre las mimbres.

“¡Josú, josú !”, -se dijo meneando la cabeza, y tardó unos instantes en aterrizar. Tapó la quiebra y se sentó en el lindero junto a la acequia. “Es una chiquilla”, musitó, y trató de recomponer la imagen. Derecha como una caña de maíz, lustrosa como el amanecer, de mediana estatura, pelo largo y recogido, ojos traviesos y sonrisa juguetona, andaba como una potrilla en libertad. Y él, allí, con cincuenta a la espalda, hecho un tonto desde que lo parieron y pendiente sólo de la vega como si en la vida todo fuera currar y currar. Aquella fugaz visión de lo que podía ser la felicidad hizo tambalearse cuanto hasta ahora había hecho y creído. “¡Será posible! Este remolino de tripas que a mí me ha entrado no lo he sentido en mi vida”.

Medio triste y medio alegre pero sorprendido y visceralmente trastornado, Frasco se puso a pensar, algo que no acostumbraba hacer porque todo en su vida estaba organizado. Imaginó cosas que hacía mucho tiempo no se le ocurrían, placeres barruntados y arrinconados luego por la rutina y el aislamiento en que vivía; pero todo lo rechazaba con un resignado “no puede ser”, que reavivaba el fuego de sus fantasías. En estas cábalas se le fue un buen rato. Se levantó y, haciendo un esfuerzo, sacudió el dulce ensueño para volver a la labor. En vano. Allí estaban otra vez, más vivas y persistentes aún, las placenteras fantasías que su alterada imaginación no dejaba de presentarle. Miró entre las granadas cañas del maíz y vio que el sol estaba alto. Se asomó a la vereda y no la vio. “Debe de estar todavía en el río”, se dijo. Le quemaba el deseo de ir a donde estaba, pero no podía; era demasiado atrevimiento. Dudó entre volverse al pueblo o aguardar a que pasara de nuevo y se decidió por lo primero, pero lo haría atravesando el río por donde supuestamente se encontraba ella. Cogió la azada, entró en la vereda y llegó a donde estaba. Y la vio otra vez, ahora tendiendo ropa sobre los juncos que crecen en la arena. Y fue ella otra vez la primera en hablar:

––“¿Ya nos vamos, vecino?”

––“Sí, hace calor y por hoy está bien”.

La miró. “Dios mío, en este sitio y los dos solos”. Sintió tal calor que estuvo a punto de arrojarse al agua; pero se marchó arrancándose con esfuerzo del imán que lo atrapaba.

En los días siguientes Frasco estuvo luchando con sus sentimientos, haciéndose continuados propósitos de no alimentar una pasión que sólo podía llevarlo a cometer una locura. Seguiría como antes, que era lo mejor para todos. Pero... de nada le servía luchar. En cuanto la veía por la vereda moviéndose como el trigo acariciado por la brisa, todos sus propósitos se iban al garete y una sensación de gloria jamás gustada le recorría el cuerpo.

––“Hola, vecino. ¿Cómo va la tarea?”

Y el vecino se ponía a temblar esforzándose para que ella no lo notara ni lo traicionaran las palabras.

––“Ahí va. Hay pa rato”, -contestaba casi sin mirarla. Pero en cuanto volvía la espalda, se quedaba extasiado contemplando aquel bocado de gloria tan a mano y tan distante a la vez. “¡Ay !”, se decía, y clavaba la azada en la blanda tierra para descargar la fiebre que le quemaba la sangre.

Desde las primeras semanas, el cortijo empezó a cambiar. Pronto estuvo blanco como la Almijara en invierno y en las ventanas empezaron a menudear las macetas. En la puerta se limpiaron pequeños espacios abandonados, se echó tierra nueva y se plantaron semillas que pronto asomaron transformadas en diminutos tallitos dispuestos a lucirse en la primavera siguiente. Y todo obra de la cortijerita que se levantaba temprano y, como una hormiguita, se ponía a trabajar y a hacer primores. A media tarde, casi invariablemente, la veía Frasco con una cesta al brazo camino de donde trabajaba el marido, a llevarle la merienda. Entonces se sentaba en algún punto del maizal desde donde podía verla sin ser visto, y así se estaba hasta que ella desaparecía. “¿Y qué voy a hacer cuando corte el maíz? ”

Días después, hecha de piedras y barro, levantó una caseta con tejado de uralita y un agujero a modo de ventana que servía perfectamente a sus propósitos.

Una tarde, mientras faenaba acompañado, como de costumbre, de sus fantasías, se sintió llamar. Miró y allí estaba la joven pareja.

––“Hola, vecino”, -dijo el marido; -“¿nos acepta un vaso de vino en la casa?”

¿Cómo negarse ?

––“Bue...no”, -contestó Frasco. Ella sonreía. -“Voy a tapar la quiebra”.

Tardó unas instantes, entró en la casa y se sentó. ¡Qué bien puesto lo poco que tenían y qué limpio todo! Allí había una mujer de verdad.

Desde las primeras semanas, la Huertecilla empezó a cambiar

––“¡Qué cambiazo!”, -exclamó.

––“¿Cómo dice?” -preguntó el marido, curioso.

––“Me refiero a la casa. Parece otra”.

––“Ah”, -contestó halagado. -“Esto es cosa de Lupe. Tiene unas manos para todo…”

––“Que me voy a poner colorá”, -contestó ella mientras preparaba las tapas.

––“Es verdad. Nunca he visto yo el cortijo así”, -comentó Frasco. Y miró a la mujer que en ese instante también miraba en su dirección.

––“Me gusta tener las cosas en su sitio y limpias. Mi Pedro dice que me paso pero, bueno, yo disfruto así”.

Hablaba sonriendo y se dirigía a su marido con deleite, lo que no pasaba desapercibido a Frasco, que sentía celos.

––“Es que yo creo que, en un cortijo, las cosas suplen más y no hay por qué estar siempre zuche que perra, venga limpiar y limpiar. Las cosas, hasta cierto punto”.

––“Bueno”, -contestó ella, -“cuando tengamos niños verás como no limpio tanto. Entonces tendré que dedicarme a ellos... y a ti”.

Dijo esto último con tanto cariño que el marido casi se ruborizó, como si un trozo de su intimidad hubiese quedado al descubierto. Frasco bajó la vista, excluyéndose de tan dulce complicidad. Mientras Lupe preparaba la mesa, Pedro echaba vino de una damajuana en una botella y de allí en los vasos que había sobre la mesa, limpios y relucientes. Lupe también se sentó y tomaron los vinos.

––“He visto que ha hecho usted una caseta en la vega”, -dijo Lupe.

Ante pregunta tan inesperada, Frasco hizo un gesto como de quien es cogido en falta, pero enseguida contestó:

––“Sí. Siempre estoy acarreando las herramientas de acá para allá. Así tendré donde guardarlas”.

––“Ah, claro”, -apostilló Pedro. -“Lo raro es que no la haya hecho usted antes. Con la de cosas que se ponen por medio con la labor...”

––“Lo que tiene que hacer es blanquearla y sembrar flores en la puerta. Aquí nace todo y ¡son tan bonitas! Yo le daré semillas si usted quiere”, -se ofreció, ingenua.

Que si quería... ¿Qué podía él negarle a aquella rosa por la que vivía en ascuas? Y mientras salía de la casa y se adentraba en la naciente noche, un “no puede ser” lleno de amargura quedó sofocado en su garganta.

Llegó el otoño y las lluvias desbordaron el río, pero ya no había maíz en la vega y el agua benefició la tierra. La cosecha había sido buena y Frasco estaba contento. Por eso, cuando una tarde fue Pedro a preguntarle si le vendía maíz para cebo, Frasco se lo regaló. Al día siguiente, fue Lupe a la caseta para agradecérselo también. Frasco no podía creer lo que estaba viendo. Aquel encanto de criatura estaba delante de él, sonriente y sola. Él la contemplaba, embelesado, y sentía un torbellino de sangre que le nublaba los sentidos. Ciego de pasión, se arrojó sobre ella y la apretó contra su cuerpo mientras se la comía a besos. “Pero ¿qué es esto, vecino? ¿Se ha vuelto loco?”, gritaba la joven mientras hacía esfuerzos por soltarse; él rugía como fiera en celo y trataba de llevarla al camastro que había en un rincón de la caseta, pero ella consiguió zafarse y salió corriendo hacia su casa, riéndose como si de un juego de niños se tratara.

Tres días estuvo Frasco sin ir a la vega. Después de lo ocurrido creyó que todo había terminado entre ellos y sintió vergüenza. “Pero ¿por qué se reía? Una mujer ofendida no se comporta así. ¿O es que...?” Le quedaba la duda y la duda le hizo volver. Pedro lo vio llegar y lo saludó como de costumbre. “Luego no se lo ha dicho”, pensó Frasco con alivio. Alivio y esperanza. Era extraño, pero era así. “Las mujeres... nunca se sabe”, se decía. Y sonrió. Desde ese instante volvió a las andadas. Se fue junto a la acequia y allí aguardó a que pasara camino del río. A la hora acostumbrada, se abrió la puerta del cortijo y la vio salir con canasta y cubo. Se puso a faenar con la esperanza de que, al pasar, le dirigiera el saludo, pero no ocurrió así. Antes de llegar a donde él estaba se desvió hacia un nogal y allí estuvo unos minutos haciendo algo; luego continuó su camino al río por medio de la finca. “Me lo esperaba”, se dijo. Y se sentó a cavilar. Su actitud había sido vergonzosa y él lo reconocía, pero no pudo controlarse. “¿Y si le dijera la verdad, que estoy loco por ella y que no soy dueño de mis actos cuando la tengo delante? Le pediré perdón a ver cómo responde”. Se levantó para ir al río y decirle todo lo que había pensado, pero no se atrevió. Podía gritar y salir corriendo. Lo dejaría para mejor momento. Volvió al trabajo y se propuso olvidar lo que le preocupaba. En éstas estaba cuando tuvo la sensación de que se acercaba. Miró y en efecto; venía vereda arriba con el cubo en la mano y la canasta en la cadera. Era el momento, pero no fue menester; como siempre, ella se adelantó.

-“Vecino, lo que hizo usted el otro día estuvo muy feo. No he querido decírselo a mi Pedro porque espero que no volverá a hacerlo. Pero si lo intenta otra vez, no tendré más remedio. Y mi Pedro no se va a estar quieto. Conque...”

No terminó de hablar. Frasco casi se echa a sus pies:

––“Me tienes loco. Es como una calentura que no se me quita desde que te vi. No sé lo que hago”.

La joven, al verlo tan nervioso, en vez de tomarlo en serio, se echó a reír.

––“Y yo estoy chiflaíta por mi marido. Así que ya ve, entre nosotros no puede haber nada si no es una sana vecindad”.

Levantó la mano, sonriente, y, amenazante, añadió:

––“Así que ¡a comportarse!”.

Frasco no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible que aquella mujer se tomara tan poco en serio el calvario que él estaba atravesando por su causa?

––“Usted lo que tiene que hacer es buscarse una mujer de su igual,

-que bastantes habrá en su pueblo- y casarse. Y ya verá qué pronto se le pasan esos arrechuches de mocico viejo”.

Se reía sin parar.

Aquello era la primera vez que le ocurría a él. Que una pollita de poco más de veinte años estuviera allí, riéndose de él y diciéndole lo que tenía que hacer, era algo que jamás en su vida podía haber imaginado. “Pero ¿qué puede haber dentro de esa cabecita de muñeca?” Se atrevió a hablar:

––“En la edad que tengo, ninguna mujer me ha soliviantao como tú”.

Tenía rígidas las facciones y tenso el cuerpo.

––“Pero yo estoy casada y a quien quiero es a mi Pedro. Usted tiene que comprenderlo.Y si no lo comprende, mi marido, ya se lo he dicho, no es de los que se andan con chiquitas. Quiere decir que si no cambia de conducta conmigo tendré que hacerlo yo, y mi marido se dará cuenta y será peor”.

Ahora hablaba en serio y Frasco lo notó. Quiso contestar pero no halló palabras. Bajó la cabeza e hizo ademán de alejarse. Ella recogió la canasta y el cubo que había dejado en el suelo y, sin despedirse, siguió su camino.

“¡Qué infierno!”, pensaba Frasco, y se pasaba la mano por la frente como si quisiera arrancarse la obsesión que lo atormentaba. “¿Dónde estará su marío ahora? No, no”, le decía una voz; pero la sangre gritaba más fuerte. Aceleró el paso, fue a la caseta, cogió la escopeta y el hurón que guardaba allí, cruzó el río y se fue a los olivos de enfrente a acechar los conejos. Necesitaba distraerse de alguna manera y alejarse de la tentación. Era consciente de que le había hablado claro y de que no tenía ningún derecho a echar por tierra un matrimonio feliz. Tal vez, como ella le había dicho, la solución fuera casarse; pero ¿qué otra mujer podía ocupar su lugar? Claro que las había en el pueblo, y hasta deseando algunas que se les insinuara. Pero aquello era imposible por el momento.

Le puso el bozal al hurón, lo echó dentro de una madriguera y se apostó frente a ella. Aguardó unos instantes apuntando con la escopeta pero no hubo suerte. Minutos después salió el bicho sonando el cascabel lo mismo que había entrado. Lo cogió del pescuezo y se fue a otra. Se sentó a esperar y miró hacia La Huertecilla. Luego apartó la mirada; no quería mirar en aquella dirección. Pero minutos después, sólo tuvo ojos para ella, de modo que, cuando salieron los conejos despavoridos huyendo del hurón, no tuvo tiempo de encañonarlos y se le escaparon todos. Juró y perjuró pero terminó riéndose de sí mismo. Entonces cogió el hurón, lo metió en la huronera y se tumbó boca arriba. Vio un nido de tórtola abandonado en la rama de un olivo. ¿Por qué no se había casado? Miraba al pasado y se veía niño guardando cabras. Luego, cuando sus hermanos pudieron relevarlo, se puso a labrar la tierra con su padre. En el pueblo, sus amigos iban a los bailes y subían a Alhama donde se ennoviaba la mayoría; después marchaban a la mili y, a la vuelta, se casaban. Tan sencillo. También él había frecuentado las fiestas y los ‘paturreos’, pero ninguna mujer le había entrado con tanta fuerza como para decidirlo a casarse. A la muerte de su padre, tuvo que encargarse de la casa y los años empezaron a correr; y así, de rondón, se había colado en los cincuenta sin pensarlo ni sentirlo. “Total, ¿qué he disfrutao yo de la vida?” Pero esta reflexión se la hacía ahora porque una mujer lo había soliviantado y no podía ser para él. Y esta agonía entre el querer y el no poder era precisamente la causa de su desesperación. Pensaba en sus amigos de mocedad, convertidos ahora en padres de familia, y difícilmente recordaba haber visto en ellos, cuando eran novios de sus actuales mujeres, nada semejante a lo que él sentía por la cortijerita.

El día avanzaba y en el campo sonaban las cencerras de algún rebaño próximo. Miró de nuevo el nido abandonado y suspiró. Una pareja de gorriones revoloteaba junto a él, persiguiéndose en claro juego amoroso. “¡Qué sabia es la naturaleza!”, se dijo al verlos. Cuando desaparecieron, recogió la huronera, se colgó la escopeta del hombro y empezó a bajar. Miró al cortijo y, decidido, aceleró el paso.

Empezó espiando al marido. Tenía que estar seguro de lo que hacía, dónde y cuándo, para asegurarse el éxito de sus propósitos. Dejaría pasar un tiempo para que Lupe pensara que al fin había entrado en razón y que el incidente de la caseta había sido un arrebato pasional sin consecuencias. Para ello adoptaría una conducta de total naturalidad que le permitiera acercarse más a la pareja. Su objetivo consistía en inspirar confianza y luego actuar.

Por simple reacción natural, a medida que él se distanciaba aparentemente de ellos, ellos lo buscaban con mayor empeño ofreciéndole su confianza de manera reiterada. Una tarde, por primavera, inquieto porque no los había visto a la hora acostumbrada, se puso a observar desde la caseta y así estuvo un buen rato. Pensando que hubieran subido a Alhama a comprar, se acercó a la casa para comprobarlo. Estaba ya casi en la puerta cuando unas risas que venían de detrás del cortijo lo alertaron. Se hizo a un lado y escuchó atento. Eran ellos, pero ¿qué hacían a aquellas horas y por qué no estaba él trabajando? La curiosidad pudo más que la prudencia. Se arrastró por la tupida hierba hasta unos matorrales que crecían abundantes junto a la acequia, muy cerca del lugar donde se hallaba la pareja, y se puso a observar. Las voces amainaron hasta oírse sólo un susurro, pero ellos continuaban allí. Asomó la cabeza y vio un hueco entre los juncos de donde procedía el murmullo. Lo juncos se movían acompasados y el murmullo se convertía poco a poco en jadeo y vagidos que no dejaban lugar a dudas. Sintió Frasco que la sangre le hervía, que las ideas se le nublaban y que todo el cuerpo se le contraía sacudido por el espasmo. Cayó al suelo y cuando emergió del sopor en el que había quedado, ya no oyó nada. Sólo las oscuras golondrinas piaban en el alero del tejado donde, afanosas, construían sus nidos.

Poco tiempo después de esto observó Frasco que todas las mañanas, antes de irse al campo, acarreaba Pedro el agua. ¿Qué ocurría? Pero la duda se disipó cuando, una de aquellas mañanas, el mismo Pedro lo saludó como de costumbre y le dijo que Lupe “esperaba familia”. No supo si alegrarse o todo lo contrario. “Dicen que las mujeres en estado se llenan de antojos y se vuelven caprichosas. Pero... también podría ser la ocasión”. Se avergonzaba de pensar así pero no podía evitarlo. Su pasión crecía y él no hallaba otra salida para aquel ardor que lo consumía. Por su parte, Lupe, temerosa de una posible agresión en su estado -y sin decir nada a su marido para no alterarlo- decidió irse con él al campo mientras le fuera posible. Así estaría a salvo del fogoso vecino. Frasco la vio cada mañana subir a la mula con su hatillo y marcharse con el marido. Él se pasaba el día de acá para allá como un potro en una cerca y se maldecía por su falta de tacto. Pero, mientras tanto, pensaba, y con el incidente de la caseta siempre en la memoria, acababa convenciéndose de que, para aquella mujer, él no era del todo indiferente.

Decidido a llevar su propósito a cabo, se puso a acechar la ocasión. Empezó a pernoctar en la caseta con más frecuencia de lo habitual, y, cuando lo hacía en su casa, se levantaba muy temprano, de modo que, antes del amanecer, ya estaba en la vega. Una mañana observó que Lupe no acompañaba a su marido como de costumbre. Sacó Pedro la bestia de la cuadra, la cargó con algunos sacos y, antes de marchar, los esposos se despidieron como dos enamorados. Luego se subió en la bestia y ella le estuvo diciendo adiós con la mano mientras lo tuvo a la vista. Después entró en la casa y cerró la puerta. Frasco no podía contemplar tales efusiones amorosas sin sufrir un arrebato de celos; era como si Pedro le estuviese usurpando un derecho. Y en cuanto los dos hubieron desaparecido, se encaminó al cortijo. Llegó a la puerta y miró por el ojo de la cerradura. Nada. Se fue entonces para la ventana y escuchó unos segundos. Tampoco. De la vecina alameda llegaba una descarga de euforia anunciando el nuevo día. Una bandada de golondrinas pasó delante del cortijo rozando el balcón mientras el sol, que ya apuntaba por el horizonte, teñía de rosa las blancas nubecillas del amanecer. Frasco volvió a la puerta y llamó:

––“Lupe, soy yo, Frasco. Venía por una azada. Se me ha roto la mía”.

Nadie contestó, pero algo se cayó dentro de la casa y el ruido llegó hasta él.

––“Sé que estás ahí. Abre. Es para un favor”. Una voz clara y casi infantil respondió al fin:

––“No puedo. No está mi Pedro”. Frasco no pudo contenerse:

––“Pero estoy yo. ábreme”.

El sol se despegaba del monte y ascendía, majestuoso, en el cielo. Bajo el alero del tejado, las golondrinas seguían haciendo sus nidos con barro fresco del río. Por la acequia, el agua discurría serena y algunas ranas saltaban al camino. Frasco se quedó quieto unos instantes; luego, rápido, se fue para la trasera de la casa donde, casi pegada a ella, había una higuera; trepó por sus ramas, alcanzó la piquera y de allí, saltó al tejado; de un brinco se puso en la embocadura de la chimenea y se deslizó por el estrecho cañón. Envuelto en una nube de hollín, nuestro donjuán dio tal golpe sobre las recias ascuas del rincón que, cuando quiso levantarse para consumar su propósito, las piernas no le obedecieron. Lupe, alarmada por el estrépito y espantada al ver a aquel loco, negro como un lucifer escapado de los infiernos, salió corriendo, cruzó el río y, gritando auxilio, llegó al cortijo de enfrente. Jadeando y nerviosa, contó lo que pasaba e inmediatamente dos hombres fueron a La Huertecilla. Cuando llegaron, Frasco había conseguido salir de la casa y se arrastraba en dirección a la acequia. Al ver a los cortijeros les pidió que lo llevaran al médico. No podía ponerse de pie y tenía graves quemaduras en las piernas y el trasero. Como los muchachos dudaban, Frasco los tranquilizó: “Por favor, haced lo que os digo y allí declararé. No puedo huir”.

En Alhama, el médico lo curó como pudo pero le dijo que aquello era cosa de hospital. A la guardia civil le contó lo ocurrido sin tratar en ningún momento de justificar su conducta. Después lo llevaron a la capital donde permaneció un par de semanas. Le dijeron que volvería a andar pero que nunca podría tener hijos. Él se sonrió. Cuando salió del hospital, pasó un mes en la cárcel y, en concepto de multa, tuvo que pagar una cantidad a la cortijerita de su corazón.

El incidente dio que hablar y, durante días, fue comidilla de toda la comarca. Los jóvenes cortijeros, próximos a estrenar paternidad, se marcharon a su tierra y con el dinero de Frasco se dice que pusieron una taberna. Después, nadie ha vuelto a La Huertecilla. La gente empezaba a cansarse de la vida en el campo y ni los más ventajosos arrendamientos conseguían atraer a medianeros. Así, abandonada a su suerte, La Huertecilla fue cayendo en el estado ruinoso que hoy presenta hasta que termine en el suelo.

Por su parte, una vez cumplida la breve condena, volvió Frasco al pueblo, y, caminando despacito o subido en una burra, siguió yendo a la vega. La Huertecilla significaba para él toda la aventura amorosa que había conocido en su vida. Las cosas le habían salido mal, ridículamente mal, pero ahora sabía lo que era la pasión. Como el cortijo de sus amores, también Frasco se fue haciendo viejo, solitario y huraño. Muchos años después, todavía algunos paisanos seguían riéndose de él, pero no le importaba. Vivía de sus recuerdos.

En el carnaval siguiente, no quedó comparsa ni murga en toda la comarca que no se hiciera eco del caso. Aunque cada una lo contaba a su manera, todas coincidieron en el título, ‘El Quemao’. Y con ‘El Quemao’ se quedó. El fuego lo quemó por dentro y por fuera.

¡Lástima que no pudiera apagarlo!

Nota del autor: Existe versión dramática de este relato.

(1) Acabo de saber que ha sido derribado y, en su lugar, se ha construido una casita de recreo.