“Te llevaré, Moguer, a todos los países y a todos los tiempos. Serás, por mí, pobre pueblo mío, (…), inmortal.”

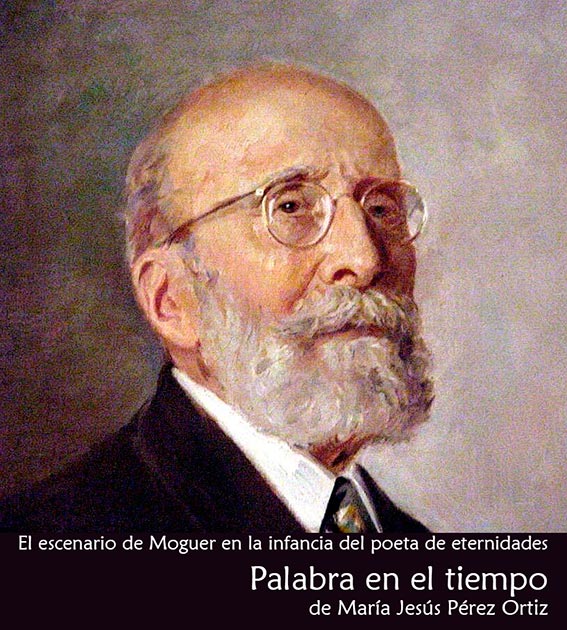

María Jesús Pérez Ortiz

Filóloga, catedrática y escritora

Filóloga, catedrática y escritora

Moguer, esa Moguer del alma del poeta, de olorosos caminos a marisma y naranjos y cuyas calles blancas de cal y sol presagiaban la luz infinita y el anhelo de totalidad del poeta de “Eternidades”.

Pura su poesía y pura de estrellas, la noche en que naciera, en Moguer, un 23 de diciembre de 1881, Juan Ramón Jiménez. Allí, en esa tierra de marineros y labradores, en esa “casa grande” de la calle de la Ribera, de aristocrática belleza y ventanas enrejadas hasta el suelo, vivió sus años de inocencia placentera.

Nostalgias, bellezas fundidas en el abrazo lírico de un niño soñador de delicias como ese mágico balcón mudéjar “con sus estrellas de cristales de colores”, y las lilas blancas y las campanillas azules que colgaban de la verja del fondo del patio.

Poeta de azules infinitos, rememoraciones de su primera infancia ante la contemplación del mar, aquél que bautizara más tarde como “mi mar pequeño, el mar del alma mía.” Pero el tumulto de la calle de la Ribera, desde donde contemplaba lanchas de brillantes colores-verde, azul, amarillo, rojo y blanco-, ese tumulto de su primera vivienda infantil se tornaría en silencio y recogimiento al mudarse a la calle Nueva, y lo azul se volvió blanco. Blanco el patio, lírica existencia, resplandeciente al sol que se filtraba por los cristales, traspasando el aljibe de mármol de belleza infinita. Y…, de noche, la luna. Patio y luna. Belleza blanca. Y olores, intemporales sensaciones, arriates de geranios, azucenas, campañillas azules…, mientras el sol mañanero esparcía rubores por el suelo y las paredes del hogar querido. Y ese primer amarillo inolvidable, el del corral “dorado siempre de sol”. Y ese mirar del niño, Juan Ramón, por el cristal amarillo de la cancela, todo se le mostraba “cálido, vibrante, (…), infinito”; “nostalgia de lo universal latente”.

Calle Nueva, rumor de agua al caer incesante en el aljibe, en los días de lluvia y al cesar, todo blanco y dorado… Blanca la calle, blanca la casa, blancas las cosas… Pureza de lo infinito.

El niño Juan Ramón amaba la belleza y en su casa por todas partes hallaba gozo su fantasía: por el jardín, por el patio, por el corral, por la azotea, por la escalera de mármol. ¡Cuánta belleza…! Pasaba las horas en muda contemplación y aunque le gustaba dibujar, prefería mirar por el ojito del calidoscopio el mundo mágico de su imaginación.

Amaba la soledad, esa soledad sonora del alma, pletórica de voces interiores. A veces, él mismo se asustaba de sus propias visiones, escondiendo su turbación. El juego de la imaginación absorbía su mente infantil. Buscaba la soledad en un afanado deseo de encuentro con su propia conciencia.

Ya de pequeño se mostraba enamoradizo, se fijaba en las mujeres del pueblo…y se acordaba de una pequeña con la que solía jugar en la plaza de la iglesia. Cuando la pequeña se retiraba y sin que nadie lo viera, él besaba las piedras por las que la niñita había pasado. ¡Ay, el amor a tan tiernas edades…! Todo un mundo de líricas emociones y cálidas nostalgias. Ya un poco mayor se enamoró de una niña de Huelva, tan fina y delicada que le hacía sentirse rudo y pueblerino. Pero él soñaba y soñaba con ella.

¡Cuánto le gustaban las mujeres…! Le complacía ir a verlas bañarse en el río, y comprobar cómo se les encogían de frío los pechos y los muslos. Es el niño sensitivo, sensual, imaginativo, soñador…Primero es el instinto, luego los sentidos y luego el sentimiento convertido en anhelo de infinito y de totalidad: “Vino primero pura…”

Contemplaba extasiado la biznaga de jazmines que Herminia-una mujer que vestía de blanco-llevaba en el pecho una tarde de primavera…Las mujeres vestidas de blanco y de tez blanca tenían un especial atractivo para él. Le parecían diosas inalcanzables en la prístina desnudez de su belleza. Y esa luz…, horizonte infinito de lo eterno.

Pero el niño Juan Ramón, tan interesado por todo lo que se decía en el pueblo, se aburría en el colegio y solía entretenerse marcando los libros con su sello. Pese a ello, era un estudiante cumplidor. Cuando se examinó en 1891, con 10 años en el Instituto de Huelva para acceder a la enseñanza media, su nota fue de sobresaliente.

En el curso académico 1893-94, ya con 12 años, tuvo que dejar Moguer, aquella Moguer de su alma infantil, aquella Moguer mágica, calidoscopio de infinitas sensaciones que hirieran para siempre la retina, el oído, el olfato…,plasmando eternas sinestesias en el alma…

Marcha junto a su hermano Eustaquio al “Colegio de San Luis de Gonzaga” del Puerto de Santa María. Y el poeta de “Nostalgias”, “Arias tristes”, “Jardines lejanos”, el poeta de “Eternidades”, aquél de la poesía “desnuda”, de la meta-poesía, de la Belleza Absoluta…, llegó al colegio con el alma rendida de Nostalgia… “Madre, me olvido de algo, y no me acuerdo…/Madre, ¿qué es eso que olvido? /-La ropa va toda, hijo. /-Sí, mas me falta algo, y no recuerdo…/Madre, ¿qué es eso que olvido?/- ¿Van todos los libros, hijo?/-Todos, mas me falta algo, y no me acuerdo…/-Madre, ¿qué es eso que olvido?/-Será… tu retrato, hijo. /- ¡No, no! Me falta algo y no recuerdo…/ Madre, ¿qué es eso que olvido?- No pienses más, duerme hijo…”

Que su infancia moguereña sirva de prefacio a ese “Platero”, plagado de cercanas sensaciones vividas intensamente en ese paraíso de lo doméstico.

Nostalgias, bellezas fundidas en el abrazo lírico de un niño soñador de delicias como ese mágico balcón mudéjar “con sus estrellas de cristales de colores”, y las lilas blancas y las campanillas azules que colgaban de la verja del fondo del patio.

Poeta de azules infinitos, rememoraciones de su primera infancia ante la contemplación del mar, aquél que bautizara más tarde como “mi mar pequeño, el mar del alma mía.” Pero el tumulto de la calle de la Ribera, desde donde contemplaba lanchas de brillantes colores-verde, azul, amarillo, rojo y blanco-, ese tumulto de su primera vivienda infantil se tornaría en silencio y recogimiento al mudarse a la calle Nueva, y lo azul se volvió blanco. Blanco el patio, lírica existencia, resplandeciente al sol que se filtraba por los cristales, traspasando el aljibe de mármol de belleza infinita. Y…, de noche, la luna. Patio y luna. Belleza blanca. Y olores, intemporales sensaciones, arriates de geranios, azucenas, campañillas azules…, mientras el sol mañanero esparcía rubores por el suelo y las paredes del hogar querido. Y ese primer amarillo inolvidable, el del corral “dorado siempre de sol”. Y ese mirar del niño, Juan Ramón, por el cristal amarillo de la cancela, todo se le mostraba “cálido, vibrante, (…), infinito”; “nostalgia de lo universal latente”.

Calle Nueva, rumor de agua al caer incesante en el aljibe, en los días de lluvia y al cesar, todo blanco y dorado… Blanca la calle, blanca la casa, blancas las cosas… Pureza de lo infinito.

El niño Juan Ramón amaba la belleza y en su casa por todas partes hallaba gozo su fantasía: por el jardín, por el patio, por el corral, por la azotea, por la escalera de mármol. ¡Cuánta belleza…! Pasaba las horas en muda contemplación y aunque le gustaba dibujar, prefería mirar por el ojito del calidoscopio el mundo mágico de su imaginación.

Amaba la soledad, esa soledad sonora del alma, pletórica de voces interiores. A veces, él mismo se asustaba de sus propias visiones, escondiendo su turbación. El juego de la imaginación absorbía su mente infantil. Buscaba la soledad en un afanado deseo de encuentro con su propia conciencia.

Ya de pequeño se mostraba enamoradizo, se fijaba en las mujeres del pueblo…y se acordaba de una pequeña con la que solía jugar en la plaza de la iglesia. Cuando la pequeña se retiraba y sin que nadie lo viera, él besaba las piedras por las que la niñita había pasado. ¡Ay, el amor a tan tiernas edades…! Todo un mundo de líricas emociones y cálidas nostalgias. Ya un poco mayor se enamoró de una niña de Huelva, tan fina y delicada que le hacía sentirse rudo y pueblerino. Pero él soñaba y soñaba con ella.

¡Cuánto le gustaban las mujeres…! Le complacía ir a verlas bañarse en el río, y comprobar cómo se les encogían de frío los pechos y los muslos. Es el niño sensitivo, sensual, imaginativo, soñador…Primero es el instinto, luego los sentidos y luego el sentimiento convertido en anhelo de infinito y de totalidad: “Vino primero pura…”

Contemplaba extasiado la biznaga de jazmines que Herminia-una mujer que vestía de blanco-llevaba en el pecho una tarde de primavera…Las mujeres vestidas de blanco y de tez blanca tenían un especial atractivo para él. Le parecían diosas inalcanzables en la prístina desnudez de su belleza. Y esa luz…, horizonte infinito de lo eterno.

Pero el niño Juan Ramón, tan interesado por todo lo que se decía en el pueblo, se aburría en el colegio y solía entretenerse marcando los libros con su sello. Pese a ello, era un estudiante cumplidor. Cuando se examinó en 1891, con 10 años en el Instituto de Huelva para acceder a la enseñanza media, su nota fue de sobresaliente.

En el curso académico 1893-94, ya con 12 años, tuvo que dejar Moguer, aquella Moguer de su alma infantil, aquella Moguer mágica, calidoscopio de infinitas sensaciones que hirieran para siempre la retina, el oído, el olfato…,plasmando eternas sinestesias en el alma…

Marcha junto a su hermano Eustaquio al “Colegio de San Luis de Gonzaga” del Puerto de Santa María. Y el poeta de “Nostalgias”, “Arias tristes”, “Jardines lejanos”, el poeta de “Eternidades”, aquél de la poesía “desnuda”, de la meta-poesía, de la Belleza Absoluta…, llegó al colegio con el alma rendida de Nostalgia… “Madre, me olvido de algo, y no me acuerdo…/Madre, ¿qué es eso que olvido? /-La ropa va toda, hijo. /-Sí, mas me falta algo, y no recuerdo…/Madre, ¿qué es eso que olvido?/- ¿Van todos los libros, hijo?/-Todos, mas me falta algo, y no me acuerdo…/-Madre, ¿qué es eso que olvido?/-Será… tu retrato, hijo. /- ¡No, no! Me falta algo y no recuerdo…/ Madre, ¿qué es eso que olvido?- No pienses más, duerme hijo…”

Que su infancia moguereña sirva de prefacio a ese “Platero”, plagado de cercanas sensaciones vividas intensamente en ese paraíso de lo doméstico.