Ya lo apuntaba la semana pasada, al hablar de la escasez de dinero como primera característica de aquellos años de mi infancia y adolescencia.

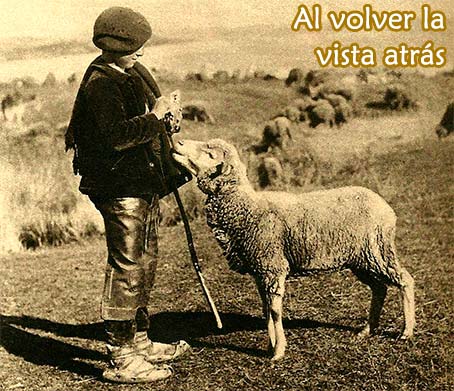

El trabajo infantil, tan habitual entre los niños de mi generación, fue, con toda seguridad, la primera consecuencia de aquel vivir sin dinero tan frecuente en las familias humildes de los años cuarenta, cincuenta y sesenta del pasado siglo.

Sabían aquellos padres la importancia que una buena formación tenía para sus hijos, claro que lo sabían. Y sufrían al dejar a su hijo de ocho o diez años en un cortijo al amparo de una familia a la que tal vez ni conocían, claro que sufrían. Y les dolía el pensar que pudiese enfermar lejos del calor del hogar, sin los solícitos cuidados maternales, y que pudiese estar mal alimentado, y que tuviese que asumir responsabilidades que no eran propias de un niño…

Pero tener una boca menos que alimentar y tener un ingreso mensual, aunque fuese muy pequeño, los obligaba a privar a sus hijos de esa enseñanza a la que, ciertamente, tenían derecho. Los obligaba a colocarlos en cualquier cortijo para guardar los marranos o las cabras; o a encomendarle a una niña de diez años el cuidado de unos pequeños con los que más le apetecía jugar que trabajar.

Pocos niños de mi generación, me refiero a los de estas tierras de nuestro entorno, se libraron del cebero de garbanzos o lentejas, colgado al brazo, para “pintar” detrás de una yunta que, seguramente, andaba más de lo que ellos hubiesen deseado. O no se destrozaron los dedos sacando las aceitunas de la tierra helada en las frías mañanas de enero. Y casi todos recordamos las vueltas y vueltas sobre la parva, sentados en lo alto de la trilla, acompañando el trabajo con una canción de Antonio Molina para quitarnos de encima el sopor con que el implacable sol de julio nos obsequia.

Hoy lo recordamos con una sonrisa en los labios, sin ningún trauma, casi contentos de que la vida nos hiciera duros. Nos sentimos orgullosos de haber sabido superar unas circunstancias ciertamente adversas y de haber conseguido para nuestros descendientes un bienestar que a nosotros se nos negó. Sabemos valorar más lo que tenemos por el mucho trabajo que nos costó conseguirlo. Sabemos que en la adversidad el ser humano se hace fuerte. No queremos, sin embargo, ninguno de nosotros, esa vida para nuestros hijos; nos desvivimos por darles lo que nosotros no pudimos tener. Y caemos con frecuencia en el error de proporcionarles, sin esfuerzo alguno por su parte, lo que sin esfuerzo, seguramente, nadie les va regalar.